1957年にはステレオのレコードが発売され、1972年には高音質なデジタル録音が実現。 レコードの音質はどんどんと向上してきました。 次に国内電器各社が取り組むべきは、DAD(デジタル・オーディオ・ディスク)、新たなる円盤の開発です。 今回はオーディオライターの炭山アキラさんによる、レコードの歴史のお話です。

宇宙とレコードに関するお話はこちら

さらに発展するデジタルオーディオ技術

デジタル収録された音楽信号をそのままレコードに記録し、ご家庭でダイレクトに再生できたら、レコードよりもずっと正確な「未来の音」を楽しむことができる。 1970年代後半のオーディオとレコードの業界は、そんな明るい未来を描くことのできる前向きな空気にあふれていました。

その当時、オーディオフェアなどで各社が次々と試作を発表したDADは、そのほとんどが直径30cmのものでした。 LPレコードと同じ大きさの器にどれほどのデジタル信号を収めることができるか。 3時間だ、5時間だと競争が繰り広げられたものです。

しかし、そこへ大きな発想の転換をもたらしたメーカーがありました。 オランダのフィリップスは、カセットテープの対角線の長さに等しい直径11.5cmの円盤に1時間の音楽信号を収めることのできるALP(AUDIO LONG PLAY)を発表します。 そしてこのコンパクトなディスクをDADの規格として浸透させようと、当時デジタルオーディオ技術のトップを走っていたソニーに話を持ち掛けました。

ソニーもその新しい器には好意的だったのですが、1時間収録ではクラシックの大曲は1枚で収まらないものが多くなってしまいます。 そこでソニーはフィリップスに12cmへ盤を大きくしないかと提案しました。 それなら最大74分まで収録が可能になります。

フィリップスは11.5cmという直径に強い思い入れがありましたが、「12cmならベートーヴェンの第九が1枚で収まる」というソニー側のプレゼンに折れ、12cmに決まったという逸話が当時囁かれました。

そしてCDの規格が統一される

この標準規格の策定にはもう一つ、大きなハードルがありました。 デジタル信号の品位をどこまで欲張るかです。 サンプリング周波数は録音機の事情などもあって両社44.1kHzと比較的すんなり決まったのですが、量子化ビット数は14ビットで技術的に限界だと主張するフィリップスに対して、「これから遠い未来まで使うフォーマットなんだ。 いま現在では無理なくらいの技術に挑戦しなきゃいけない」とソニーが16ビットを主張し、最終的には16ビットに決まりました。

こうして直径12cmの非接触光ディスク、44.1kHzサンプリング/16ビット、74分収録というCD(コンパクトディスク)の規格が定まっていったのです。 そこから主導者のソニー/フィリップスは1982年10月の発売へ向けて全力で走り始め、各社も慌てて後を追います。

何しろ当時としては夢のような超ハイテク・マシンを作り上げるのですから、ICの集積度や光ピックアップの精度、さらには盤の材質に至るまで、解決しなければならない問題が山積していたそうですが、何とか綱渡りを繰り返し、1982年の10月にいくつかの会社からCDプレーヤーは発売されました。 当時一番安かった製品でも17万円弱でしたから、決して簡単に購入できる商品ではありませんでしたが、それでも各社は「売れば売るほど赤字か出る」という、文字通りの出血プライスだったそうです。

CDプレーヤーの評価はいかに

CDプレーヤーの発売前夜、もうすぐ体験できるピュア・デジタルサウンドへ夢を膨らませながらも、「デジタルは1と0の信号だから、プレーヤーが違っても同じ音になる」という噂が飛びました。 また、ディスクに指紋くらいの汚れや軽微な傷がついても、野球中継でバックネット裏のテレビカメラがネットを映せないのと同じ原理で、音質には影響がない」とも喧伝されたものです。

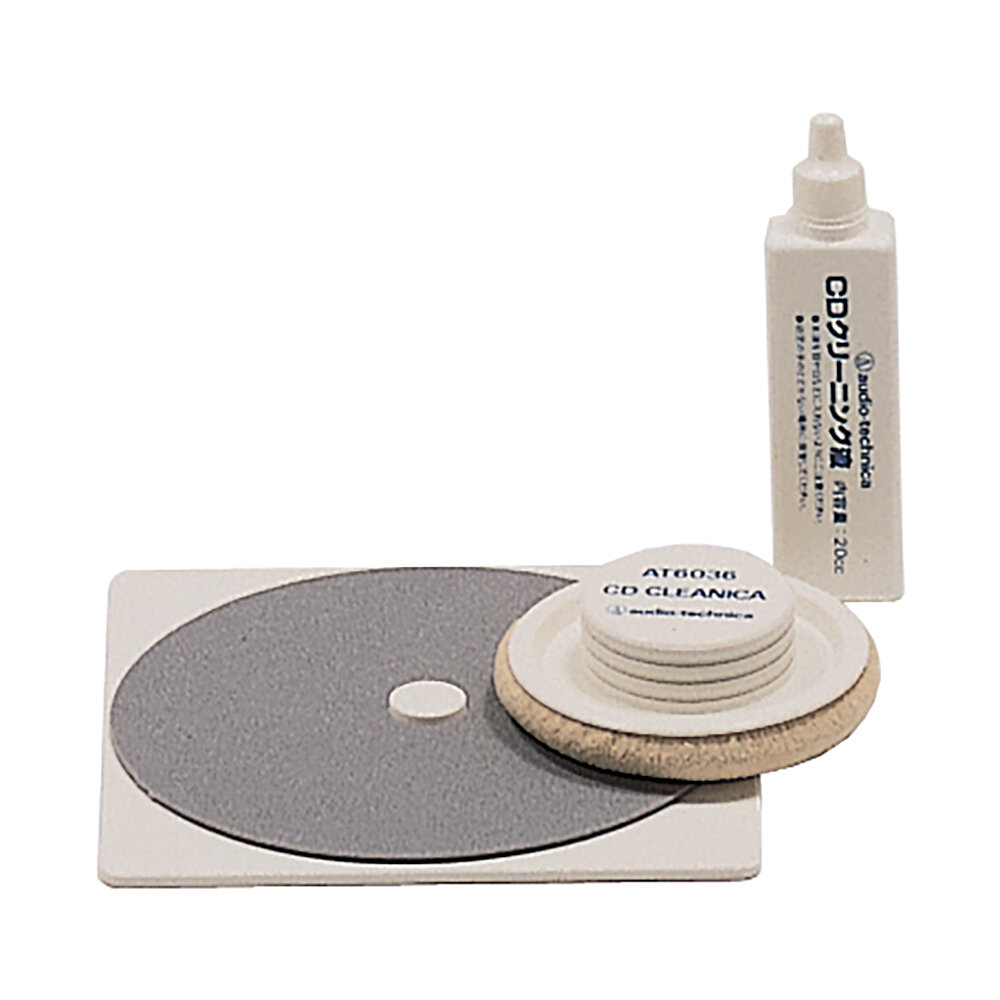

しかし、実際にプレーヤーが発売され、ディスクが手元へきてみると、それらがすべて迷信だったことが分かります。 プレーヤー1台ごとに音はビックリするくらい違い、盤を磨くと音は明らかに良くなりました。 オーディオテクニカもCDクリーナーを発売し、それは今もDVDやBlu-ray ディスクまで含めたデジタルディスクをクリーニング/メンテナンスするキットとして、世代をまたぎながら継続販売されています。

発売されたCDプレーヤーは当時のオーディオ・ジャーナリズムに絶賛されます。 まさに夢の超高音質、オーディオの救世主登場、といったイメージでした。 そんな状況でCDは発売当初、文字通り「夢のプレーヤー」として大きな話題となりましたが、それに反して売れ行きは一向に伸びませんでした。

それにはいくつかの原因があります。 一つは先に紹介した通り、CDプレーヤーが高価だったこと、もう一つはCDのソフトがまだまだ数をそろえられていなかったことが挙げられます。 消費者が「まだいいかな」と思ってしまったのですね。

その大きな壁を乗り越えたのは1985年のことでした。 前年の秋にポータブル型CDの1号機が5万円を切って発売され、そしてこの年6万円を切る据え置き型が出たことで、せきを切ったようにCDは売れ始めます。 ソフトもその年のうちに金額ベースではCDがLPを上回り、翌年には枚数でも上回ります。 そして1990年代、CDは最盛期のLP年間売り上げの何と3倍、3億枚を世界で売り上げるまでに成長したのです。

しかし、CDプレーヤーこそ好調に売れていったものの、従来の重く大きなオーディオ機器は、売れ行きを落とし始めます。 そこでオーディオ各社が活路を見出したのは、ミニコンポでした。

ミニコンポの時代

CDがLP最盛期の3倍も売れたのは、当初の目標だった「音の良さ」というよりも、盤をプレーヤーへ入れたらスイッチポンで音が出て、選曲やリピート、シャッフル再生など、豊富な機能が簡単かつ扱いやすいことがその大きな要因でした。 その特徴を生かし、より気軽に購入できてそこそこ以上の音が楽しめる小型のセット・オーディオとして、ミニコンポが1990年代に一世を風靡します。

当時の若者へ大人気となったミニコンポですが、タイミングの悪いことに各社の製品がそろってちょうど軌道へ乗り始めたと思ったら、大変なことが起こります。 バブル崩壊です。 1992年頃から目に見えて景気は悪化し始め、国民の購買意欲は鈍り、数が出なくなったことに加えて、より安い方へと消費の性向が移っていきます。

最初のミニコンポは、他社製品との組み合わせこそ想定されていなかったとはいえ、CDプレーヤーとアンプ、カセットデッキ、スピーカーが完全に分離し、ピンケーブルとスピーカーケーブルで接続する本格的な製品が主流でした。 しかし時流には逆らえず、各コンポーネント間がフラットタイプのコネクターで接続されるようになり、センターコンポが一体型になり、といった具合で簡易化・小型化が進み、どんどん「趣味の製品」から「ただの家電」へと存在を縮小させていきました。 一方、2001年にはアップル社から初代のiPodが発売されています。 今でいうiPhoneとDAPのご先祖様みたいな存在です。

1990年代を通してわが世の春を謳歌するCDに押され、レコード再生の世界はもはや風前の灯と見られていました。 1世紀にわたるソフトの蓄積がありますから、レコードプレーヤーとそれを使って音楽を聴く行為が滅び去ってしまうことはないものの、販売されているプレーヤーの数も激減し、レコードも新譜はほとんど発売されなくなり、レコード再生そのものが時代遅れの存在になった感は否めませんでした。

それじゃ、レコードはもうダメになってしまったのか。 いえいえ、そんなことはありません。 デジタルがさらに進化した結果、ひょんなことからアナログは復活を遂げていきます。 次回はそのデジタルとアナログの不思議な関係について、お話ししましょう。

レコードの歴史#8に続く

Words:Akira Sumiyama