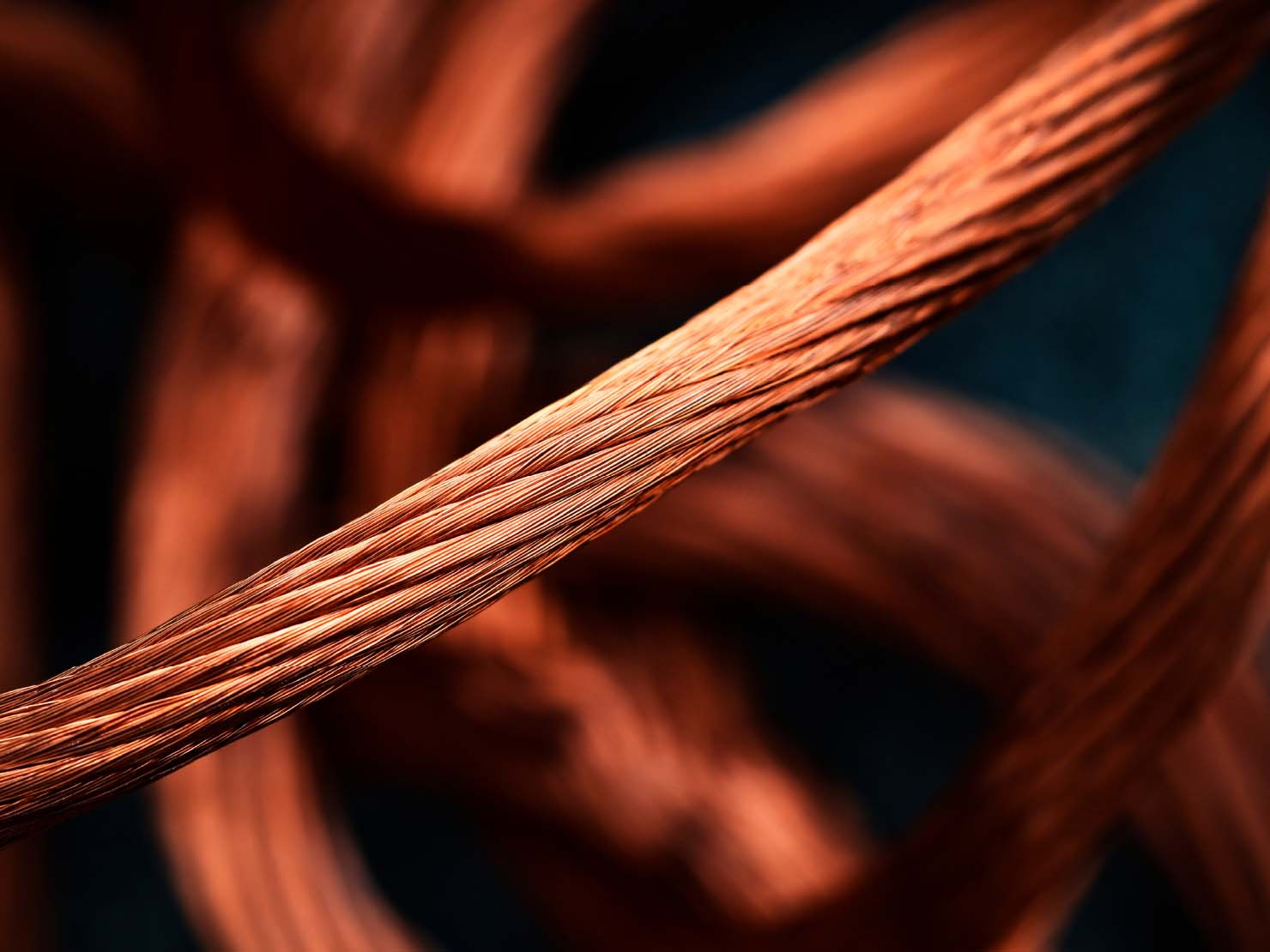

交換するだけで音を変えられるオーディオケーブル。 現在店頭に並ぶオーディオケーブルは、その多くが導体に「銅」を採用しています。 一口で「銅導体」といっても、その製造方法や結晶構造はさまざまで、誕生の過程も違います。 今回はオーディオケーブルの銅導体の種類や進化の過程について、オーディオライターの炭山アキラ先生に紹介いただきます。

無酸素銅「OFC」と単結晶銅「OCC」がオーディオ界を席巻する

「ケーブルで音が変わる!」の大発見から試行錯誤の時代を経て、オーディオケーブルは導体、被覆、構造など、さまざまな方向から進化を続けていきます。 例えば導体なら、無酸素銅でも金属結晶のすき間(粒界)に不純物が溜まって導通を妨げるのではないか、という仮説から、熱した銅を冷やす際に時間をかけ、結晶を大きくすることで粒界を少なくすることを試みたGC-OFC(Giant crystal Oxygen−Free Copper = 巨大結晶無酸素銅)が日立電線(日立金属を経て現・プロテリアル)により開発され、一定の評価を得ます。

さらに、そのGC-OFCをダイスという工具で引いて細線とすることで、信号の通り道から見た結晶粒界を劇的に少なくするLC-OFC(Linear Crysral Oxygen−Free Copper = 線形結晶無酸素銅)が同社によって開発され、「高音質導体の決定版!」として、あっという間に普及していきました。 1980年代初頭頃のことです。

ほぼ同時期に、全く違う高音質銅線が登場します。 千葉工業大学の大野篤美教授(当時)が、ご自分の研究室で発明された「大野式連続鋳造法」という銅線の作り方は、単結晶のまま銅線を生み出せる、即ち結晶粒界が存在しないという画期的なものでした。 その導体はPC OCC(Pure Copper by Ohno Continuous Casting process)という名前で古河電工から発売され、まさにオーディオ界全体で一斉を風靡しました。

ダイスで銅を細線へ引くと硬くなるので、一般の銅線はアニール(焼きなまし)という処理を施し、柔らかくしています。 一方、LC-OFCやPC OCCはアニールにより結晶の構造が損なわれると困るので、硬銅線の状態で出荷されていました。 特にLC-OFCはピンピンと硬く、バネのような質感だったものです。 同導体で時に評された「中高域に明るくキツい響きが乗る」という声は、この硬さによるものではなかったか、と私は推測しています。

それで、結晶の構造が壊れない範囲でアニール処理を施したLC-OFCやPC OCCも登場します。 前者はメルトーン(Melltone)、後者はPCOCC-Aと呼ばれました。

メルトーンはインターコネクト・ケーブルを聴いたことがあります。 絶縁体など他の要素も影響しただろうとは思いますが、何とも穏やかでまろやかな、従来のLC-OFCとはまるで別次元の音がして面食らったものです。 これまでの評価から、羹に懲りて膾を吹いちゃったかなぁ、などと個人的には感じたものでした。

一方のPCOCC-Aは、ケーブル業界全体に幅広く受け入れられました。 特に軟銅線であることが法令として求められる、電源ケーブルに多く採用されていたものです。

メルトーンはいつしか商品の情報が聴かれなくなり、PC OCCとPCOCC-Aも2013年に古河電工から生産中止の報道がなされました。 PC OCC/PCOCC-Aが消える!という話はあっという間に駆け巡り、業界全体を激震させました。 大手からガレージまで、膨大な数の社が頼りにしていた導体でしたからね。 私もこの業界は長いですが、他にこんな大騒動へ出食わしたことはありません。

オーディオテクニカはPC OCCの優位性を特に高く評価している社で、生産完了から10年以上経過した現在もなお、フラグシップのAT-ART1000Xを始め、AT-ART20、AT-ART9XシリーズなどのカートリッジのコイルをPC OCCで製作しています。

生産中止の「OCC」に変わり「PC−Triple C」が誕生

ケーブル開発の大きな “土台” を失い、天を仰いだオーディオ業界人も、その失望はそう長くありませんでした。 高純度の無酸素銅を、素材に歪みのかからない範囲で叩くことで導体内の微細なすき間をなくし、信号の流れを改善したPC−Triple Cという導体が、FCMという古河電工の関連会社から、PC OCC撤退の1年後、2014年に登場します。

また、ケーブルメーカーの大手オヤイデ電気は、特別に高純度の無酸素銅へ、伸線加工の際に表面へ集まる不純物をピーリングすることでさらに純度を上げ、表面を鏡面加工することで一段と信号の伝わりをスムーズにした、102SSCという精密導体を開発します。

他にも、高純度無酸素銅にごく微量のチタン元素を含ませることで導通を改善した日立金属(当時)のHi-FCや、特別な製法で導通と柔軟性を増した古河電工のPCUHDなど、数多くのオーディオケーブル用導体が開発され、その大部分は今もなお私たちのケーブルに活用されています。

さらに、また別の視点から高音質ケーブルが誕生します。 一般の電気銅(タフピッチ銅)は概ね99.9%程度の純度を持ちます。 9(Nine)が3つ続きますから、これを「3N純度」と表記することがあります。

そこから酸素を始めとする不純物を排除した無酸素銅は、「4N純度」くらいといわれます。 それを一気に6Nですから99.9999%まで純度を高めた導体が、同和鉱業(現・DOWAホールディングス)や、日鉱金属(現・JX金属)によって開発されたのです。 1,000分の1、1万分の1の違いがどれだけ影響するものかと、当初は訝られたものですが、音の違いは明らかでした。 水路を掃除して清流が流れ込んだような音に、業界は目を見開いたものです。

その後、導体の純度は7N、8Nと向上していき、そのたびごとに新しい世界を見せてくれましたが、8Nでピークを迎え、残念ながら高価で消費量の見込めない導体だったものですから、8N銅線は生産が終了し、現在は三菱マテリアルが製造する、7N純度のD.U.C.C.と呼ばれる導体が最高純度となっています。 オーディオテクニカでは、冒頭で説明した「特別な世界」へお住まいの超マニアのために技術の粋を凝らした、「Excellence」と名付けられた製品群がありますが、そのシリーズへ属するトーンアームケーブルとインターコネクトケーブル、スピーカーケーブルにD.U.C.C.導体が用いられています。

ケーブルについて書き始めると、話題が尽きることがありません。 次回はまだある導体素材と、構造による高音質への工夫、そして絶縁体や介在などの働きについて、解説していくことにしましょう。 また長い旅になりそうですが、お付き合いいただけると幸いです。

Words:Akira Sumiyama

Edit: Kosuke Kusano