「レコードは音質がいい」「レコードの音には温かみがある」とはよく耳にしますが、いまの令和の時代において発売されたレコード、その音質はいかに?ここではクラシックからジャズ、フュージョン、ロックやJ-POPなど、ジャンルや年代を超えて日々さまざまな音楽と向き合うオーディオ評論家の小原由夫さんに、最近<音がいいにもほどがある!>と感じた一枚をご紹介いただきます。

ユニークな編成と音楽的アプローチが光る一枚

サックスの演奏を基本とした音楽家である一方、近年は大学講師や文筆家としての顔も持つ多彩なアーティスト、菊地成孔。 ここで紹介する6人編成のバンドは、彼が率いて07年から10年まで3枚のアルバムとライブで活動したユニークなジャズコンボだ。 ユニークと称した所以は、菊地と類家心平によるサックスとトランペットの2管をフロントに、ピアノ坪口昌恭、ベース鈴木正人、ドラム本田珠也のリズムセクションと、バンドの要といってよいダブ・エンジニア/パードン木村が参加している点にある。

ダブ・エンジニアとは、楽曲のリズムを強調してミキシングし、エコーやリヴァーブ、ディレイ等のエフェクトを施して楽曲のイメージに変化を与える作業をするエンジニアを指す。 元々はレゲエDJがミキサーをいじっている時に編み出した手法らしいが、パードン木村のここでの役割は、アコースティックなパフォーマンスを繰り広げるクインテットの演奏に、空間的な電気的エフェクトを加えることにある。 他に類をみないひじょうにユニークな編成と音楽的アプローチが、菊地のこのバンドの最大のセールスポイントといってよい。

入念な編集とダビング作業

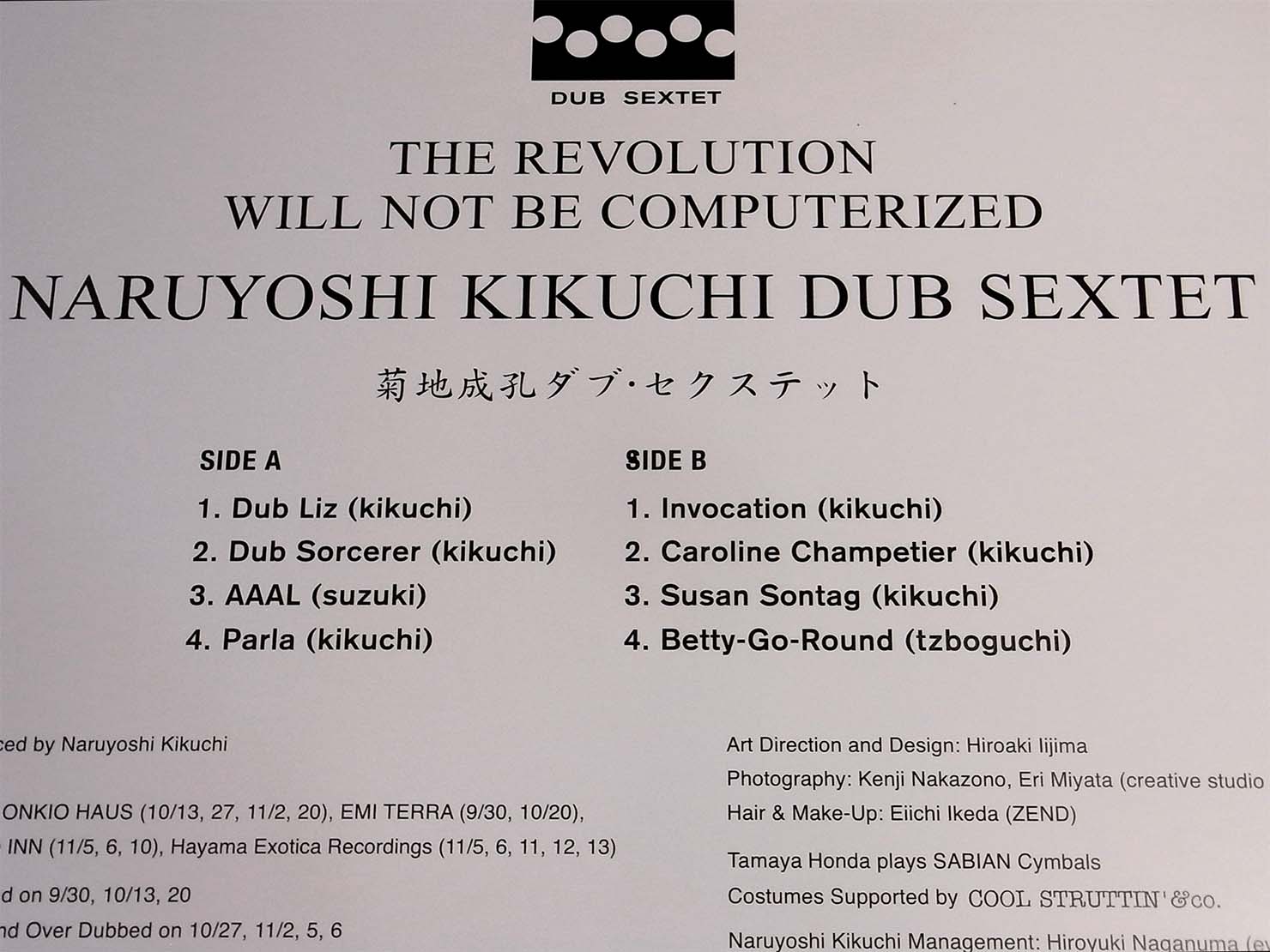

本作は同バンドの1stアルバムの初LP化で、オリジナルは07年にイーストワークスエンタテインメントからリリースされたCD(現在は原盤権をソニー・ミュージックレーベルズが保有)。 LP化に際してパードン木村が再編集を担っている。

アルバム裏面のクレジットをよく見ると、録音期日とは別に、編集とオーバーダビング、ダブ、ミキシング、マスタリングの日付が個別に記されている。 その期間は約1ヵ月。 このことから明らかなのは、ベーシックな演奏を録音した後にパードン木村が役割を活かす(加える)べく、音源に対する編集とダビング等が繰り返し入念に行なわれたということだ。 この辺りがこのバンドの音楽的真骨頂といえよう。

彼らの音楽の方向性は、60年代のマイルス・デイヴィス・クインテット(Miles Davis Quintet)を下敷きにしたものとされる。 さらにそこにオーネット・コールマン(Ornette Coleman)やエリック・ドルフィー(Eric Dolphy)といった “フリー・ジャズ” 的要素をパラパラとまぶしたものといってよい。 つまりあの時代のポリリズムに今日的な電気的ダブを加えたものなのである。

いわゆるクラブDJのスクラッチプレイ的なエフェクト音が本アルバムのそこかしこから聴こえてくるが、例えばSIDE-A/1曲目の「Dub Liz」では、独特の緊張感を与えているのが先の電気的エフェクトによる編集処理だ。 張り詰めたようなテンションがクール極まりない。

SIDE-A/2曲目「Dub Sorcerer」では、トランペットとサックスの絡みが実にハードボイルド的というか、かっこいいというか…。 曲の終結部における畳み掛けるような激しいドラムは、トニー・ウィリアムス(Tony Williams)がドラム演奏でフロントを鼓舞した60年代マイルス・クインテットをまさしく彷彿とさせ、そのエフェクト処理もたいそうスリリングで手に汗握る。

SIDE-A/3曲目「AAAL」は、冒頭のベースを敢えて強烈な電気的処理によって鈍重なリズムにすり替えたように聴こえる。 これも再生芸術の面白みであり、生演奏では作り得ない実験的音楽といえそうだ。

アルバムタイトルを意訳すると、「革命はコンピュータ化されない」となるが、ここでの演奏や編集も、コンピュータを用いていない “人力” なのだろうか?

であるならば、音がいいにもほどがある!

Words:Yoshio Obara