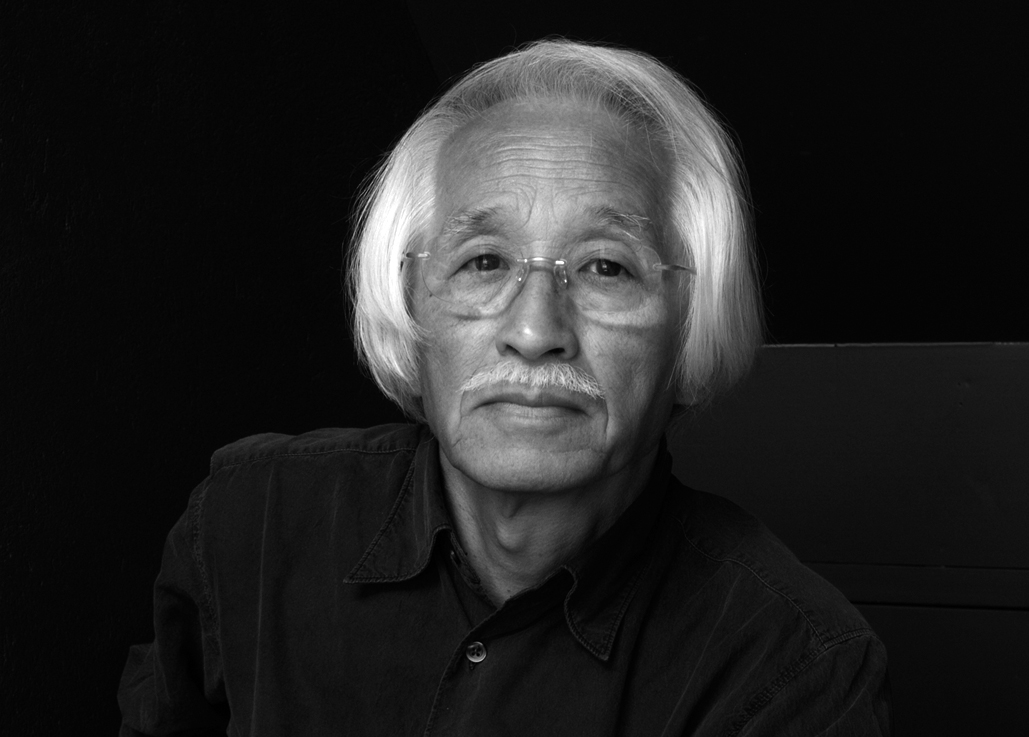

『Always Listening』がお届けするインタビューシリーズ。「超越」をテーマとして、このキーワードに紐づく人物にフォーカス。創造、表現、探求、感性、そして、なにかに没頭したからこそ感じることができる超越的体験について語っていただく。第4回目に登場するのは、日本を代表するグラフィックデザイナーの遠藤享(すすむ)氏。

オーディオテクニカ(以下、AT)のブランドイメージに繋がるデザインを創設当初から手掛け、版画作家としても長きに渡り世界中で高い評価を受けている人物だ。アナログとデジタルを横断した独自の手法を駆使し、音を視覚的に表現するその唯一無二のデザインは、国内外を問わず支持され続けている。今回は、アーティストとしての遠藤享氏の、未だ変わらぬ創作へのこだわりと美学、情熱の源に迫る。

アート、音楽、自然。物事を見る視点に影響を与えた原体験

――遠藤さんがグラフィックデザイナーを志したきっかけを教えてください。

まず僕が旭川の高校を卒業する頃、父親の会社が倒産したんです。そこで赤坂にある、叔母が婦長をしていた病院で事務を4年、その後も時々バイトしながら武蔵野美術学校(現・武蔵野美術大学/以下、武蔵美)の商業デザイン科に行きました。その頃も「絵描きになりたい」とぼんやり思っていましたが、兄は東京藝術大学で油画を学び、「家から2人も絵描きになったら大変だ」と親は猛反対。僕はその後武蔵美を中退して、ドイツで誕生し、ワシリー・カンディンスキー、パウル・クレーも参加したバウハウス教育を行なっている桑沢デザイン研究所に行きました。ですのでグラフィックデザイナーは、まず何より“食べていく為”にと考えました。兄は絵描きからその後劇作家へ転身しました。

――絵描きになりたいとおっしゃっていましたが、学生時代はアーティスト志向が強かったのですか?

武蔵美の頃は、アートと言えば岡本太郎。僕は岡本太郎の絵自体はあまり好きではなかったけれど、考え方は面白いと感じることが多く、“アートはアバンギャルドじゃなければダメだ”という意識を持っていましたね。桑沢デザイン研究所を選んだのも、既成概念に囚われない、そして社会との関係を考えるバウハウスの理念に共鳴したからです。

――アート以外に影響を受けたものはありますか?

そうですね。音楽が好きだったので、その影響が最も大きいです。クラシックからシャンソン、スウィング・ジャズやフリー・ジャズまで、いろいろ聴きました。民族音楽をラジオで聴いたり、ジャズ喫茶に入り浸ったりもしました。幼少期で言えば、小学校2年生の時に、新任の先生が初日にポータブルの蓄音機を抱えてきて「目を瞑りなさい」と言ってベートーヴェンの“月光”を聴かせたんですよ。それは今でもすごく印象に残っています。あと叔父がロサンゼルスにいて、スウィング・ジャズのレコードを送ってくれたので、雨戸を閉め押し入れの中で兄と一緒に蓄音機で聴きました。当時はそんな音楽を聴いたら警察に捕まるからです。敗戦直後にそのレコードをかけたら、警官が来て「まだ早い」って。

――そういった幼少期の原体験は、その後の作家性に影響を与えていると思いますか?

僕が5歳の頃、東京の家の近所にいた留学生がよく肩車をしてくれたんです。すると、いつもの見慣れた景色が一変、ものすごく衝撃を受けました。その後、留学生はスパイと疑われ憲兵に連れて行かれてしまうんですが、その悲しい思い出とともに、最初のビジュアルショックというか、記憶に深く残っています。

また小学校3年生の頃、山梨県の母親の実家へ疎開をした時、朝目が覚めると雨戸に空いていた小さな虫食い穴から光が差し込んでいて、暗い部屋の畳の上に外の風に揺れる景色が映し出されていたんです。それはのちに、ピンホールカメラと同じ現象だということを知ったのですが、当時はすごく不思議で、古い雨戸を閉めたり開けたり、考えたものです。

そして僕が小学校5年生の時に移り住んだ旭川。朝、電線に積もった雪が細い棒状の形のままパラパラと宙に散ったり、積もった雪が枝から落ちた瞬間枝が跳ねかえるとか、今まで見たことのない景色に多く出会いました。

こういった幼少期に見た環境の変化による新しい自然の景色は、これまでの自分の表現に少なからず影響を与えていると思うことはありますが、でも作品をつくる時にこの原体験を表現しようと考えたことはありません。でもそれらの体験から、色々なことに興味を持つ感性の原動力になった事は間違い無いですね。

いかに創造的で新しいことをやるかということだけでやってきた

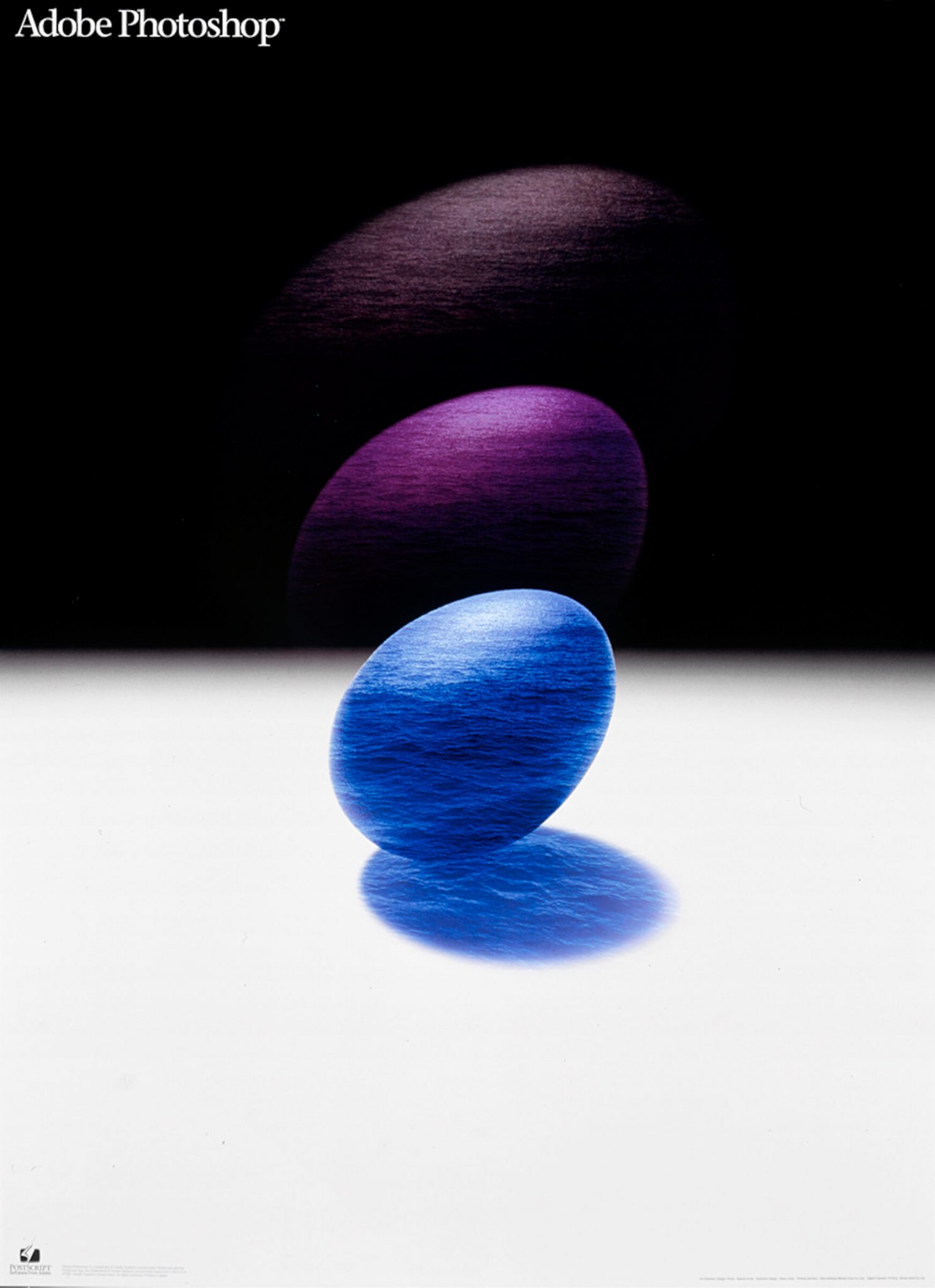

――遠藤さんは日本で最初にPhotoshopをデザインの現場で使ったひとりと聞きました。それ以前はどういった手法で制作していたのでしょうか?

すべてアナログですよ。例えば背景が左右対称になっている写真のデザインは、まず葉っぱを置いて撮影、次に葉を製品と差し替え、それを製版技術で、繋ぎ目がわからないように中心であわせて完成させたり、構図を決め写真を順番に撮っていく工程を記録し制作したり、全てアナログです。ですからコンピュータの表現が出てきた段階に、すでにもう使っていたと思われるぐらいでした。Photoshopのソフトが参考にした、世界で初めてイスラエルのメーカーが開発した、レスポンスシステムというデジタルの製版でも制作をしています。ここでは誰もやっていない濃度を数値で示し、表現の正確性を求めました。

Photoshopを使えるようになったのも、幸い息子がコンピュータが得意だったからで、当時僕のために現れた技術だと思いましたね。技術的な事は本来あまり得意ではないんですが、自分がやりたい事のためにはと覚悟しました。僕はいまだに原始的な使い方をしている部分もあると思いますが、アナログでもデジタルでも、大事なのはクリエイティブな表現を考えることで。僕なりの方法論で制作をしていますね。

――その方法論を持って、ATの軸となるデザインを長年手掛けてきていますが、どのような世界観を表現したいと考えてきましたか?

“やや不思議な世界”というか、音を空間的に感じるようなイメージ。ありえない次元をもうひとつ加えるような発想ですね。一時の流行的表現ではなく、普遍的で一貫性を持つこと。商品を中心にしながら、“音を視覚化する”という発想からデザインを常に考えてきました。車内吊りのポスターでは2度優秀賞を受賞しました。20年以上経ってから、知り合ったデザイナーから「実は盗んだポスターです」と見せられた時は驚きましたね。

――グラフィックデザイナーとしての活動の一方で、版画作家としての活動をされてきていますが、版画作家として作品を創りはじめたキッカケはいつ頃でしょうか?

版画に関しては、最初から版画で作品を創ろうという意識で始めたわけではないんです。初期の作品で、ドットの重ね刷りの印刷手法で作ったものがありますが、これもいかに創造的なことをやれるか?という思いから制作したもので、展覧会に出品しようと意識したことはありませんでした。ただ、作品を見た何人かのアーティスト達から、「どうして展覧会に出品しないの?」と言われました。作品の出展を一番勧めてくれた男は、15年ぐらい前に「俺はダメになったら樹海に行く」と言っていて、本当に突然いなくなったのです。

――グラフィックデザイナーと版画作家、その線引きは意識していますか?

僕の場合、デザイナーとして評価されるのと同じタイミングで、版画作品も海外でも評価されたんです。この時から“デザインとアートは違う”と意識してきました。デザイナーがアートをやるのは、ある意味で危険と考えなければいけません。アートをデザインの様にアートデレクションしてはいけません。いい歳になったデザイナーが、「スポンサーの好き勝手な意向に疲れたからアート作品を描きたい」なんて言っても、趣味でやるならいいですけど難しいですね。デザインの世界とアートの世界は、共通点は多くあってもコンセプトは違いますから。

版画の場合デジタルを取り入れると、いまだに日本の版画界では批判をする人がいますね。新しい表現はいつの時代でも批判を受けますが、それはそれで良いと思っています。その批判に耐えれるものを作り続けることが重要ですね。僕はデジタルとともにアナログ的な印刷手法も工夫してみたり。表現技術を横断的に追求してきました。元々アナログ人間ですから。

――なるほど。それが故に作品へ対するアプローチが幅広いのですね。過去にモーショングラフィックス作品を手掛けたこともありますよね。

1998年ですね。音楽祭の関連事業として、ブルガリアの美術館から個展の依頼が来ました。僕の作品を知っていて、コラボレーションして音楽祭で発表したいとマケドニアの音楽家から依頼あったんです。僕としては、単に作品をスライドに写すだけでは面白くないので、“呼吸するような映像”というテーマでモーショングラフィックスを提案し制作しました。その映像をみて、作曲したんです。しかしユーゴスラビアの内戦が始まり、その音楽家が文化大臣に指名され、難民問題もあって1999年は中止になりました。

次の2000年の音楽祭に発表ということで新たに依頼があり、それはブルガリアでは代表的な作曲家からのオファーで、イギリスのBBCとブルガリア国営放送から依頼のミレニアム曲で、今度は逆に楽曲を聴いて映像を制作したんです。その年の音楽祭で同時に2作品が発表されました。従来モーショングラフィックスは動きの激しい表現がほとんどだったのを、あえて真逆の静的でスローな2作品にしました。終演後、ブルガリアの若いアーティスト達が握手を求めてきましたね。

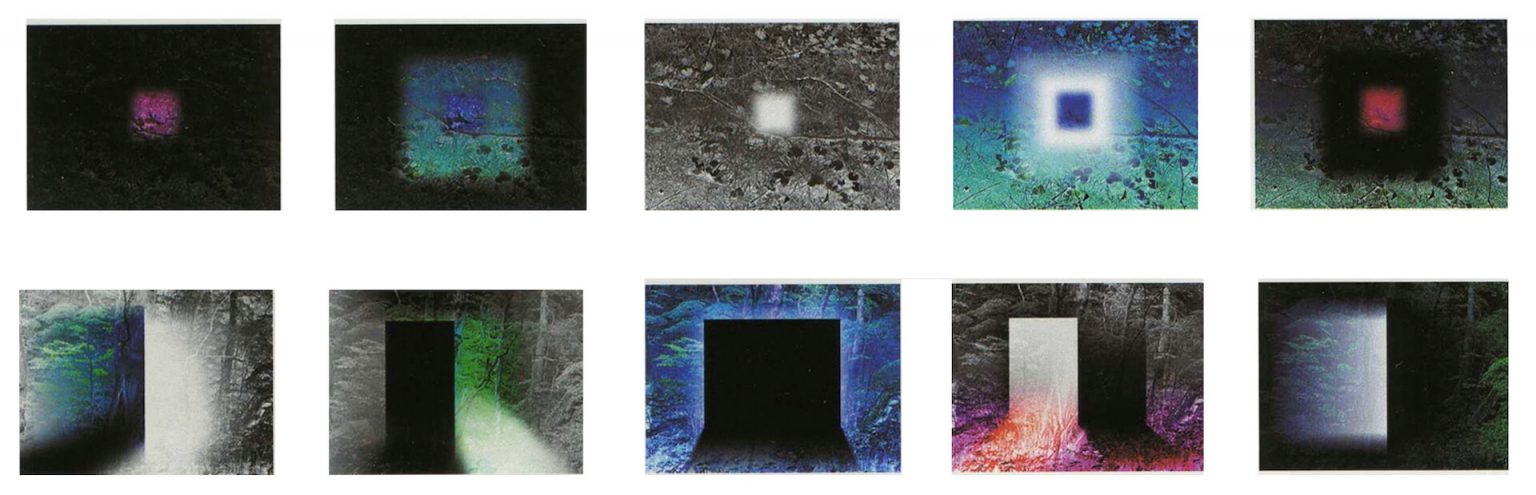

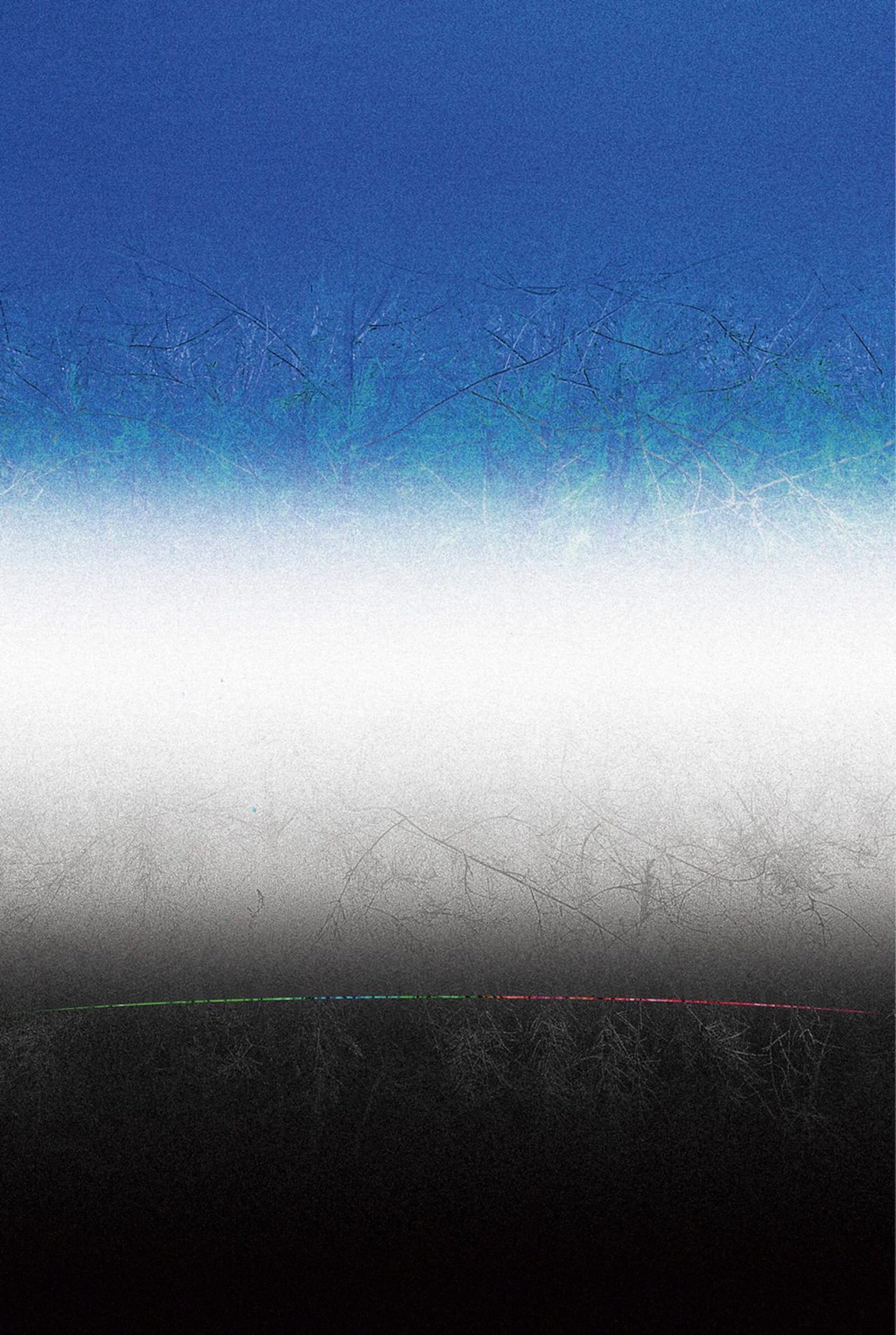

映像/遠藤享+音楽/コーカン・ニコラ・デミュセフスキー ※順次変化していく画像の一部分

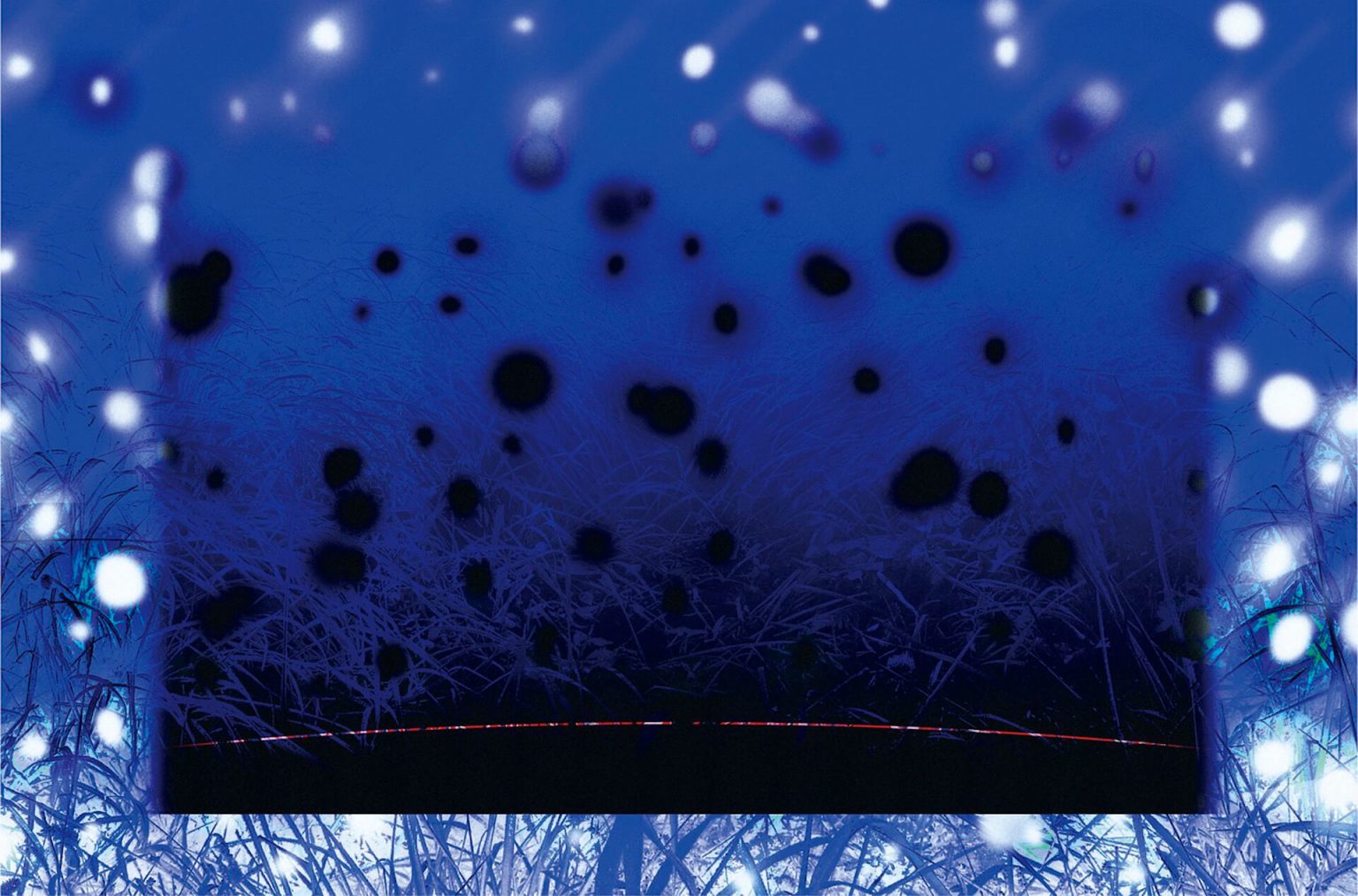

映像/遠藤享+音楽/ステファン・ドラゴスティノフ ※順次変化していく画像の一部分

今何をするかが重要であって、今やることが将来に繋がっていく

――遠藤さんはやはり、人のやっていないことをやってみるというポリシーが根底にあるのですね。

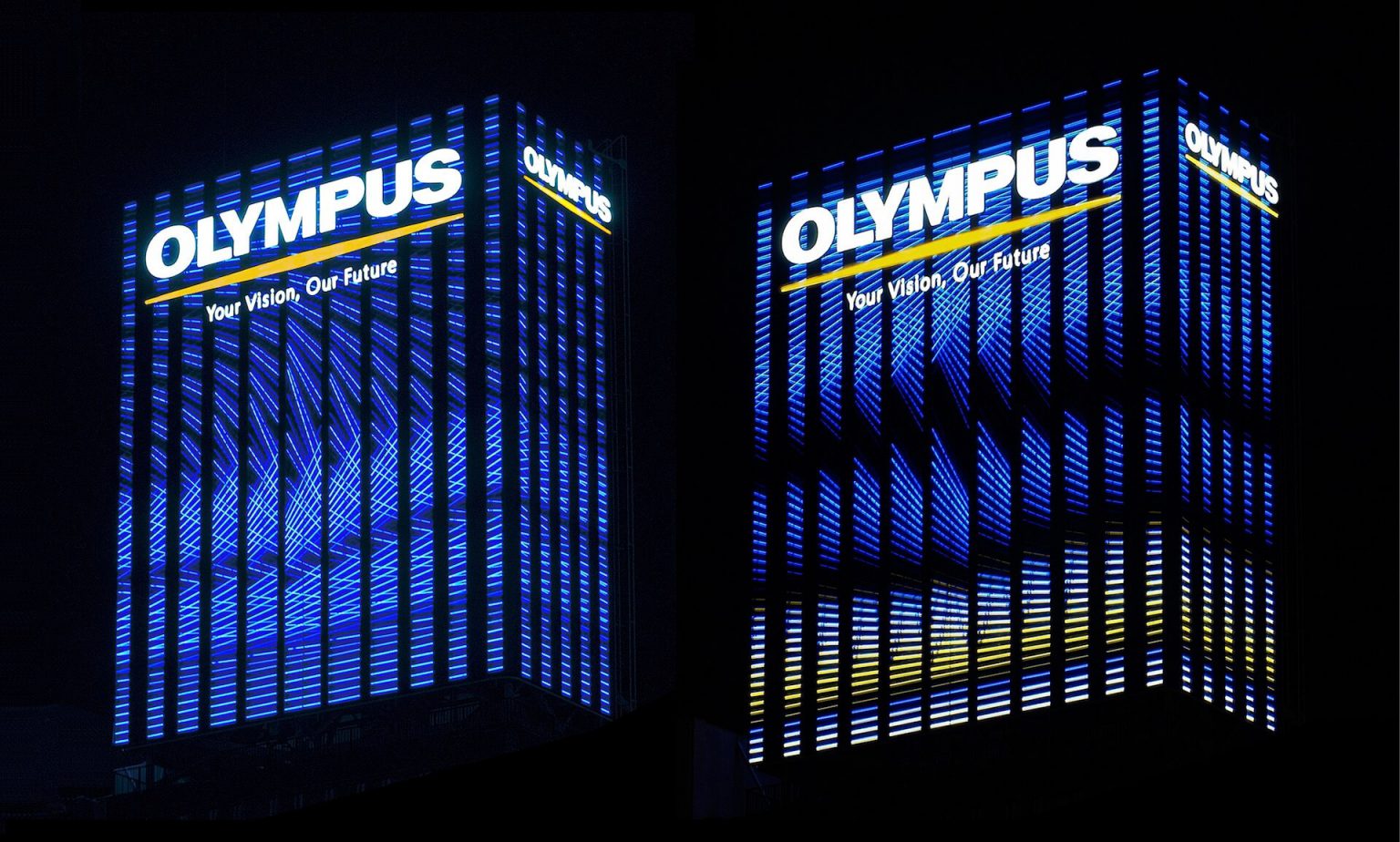

そうですね。僕が過去に依頼を受けて作ったオリンパスのネオンサイン。当時ネオンサインといったら垂直水平でパターンが移動するのが当たり前の時代、斜めに3層に組み、印刷の研究からの発想で“モアレ的表現”というコンセプトで挑戦したのです。バッハの楽曲で円形の楽譜を見た記憶があって、“エンドレス”をヒントに、3層に組んだネオンの点滅のワンサイクルに時間差をつけました。ネオンの点滅パターンが、何十年も同じものは現れないという発想です。観ていた人が「いつになったら終わるんですか?」って。デザインした本人も見れません。100年ぐらいかかりますから。

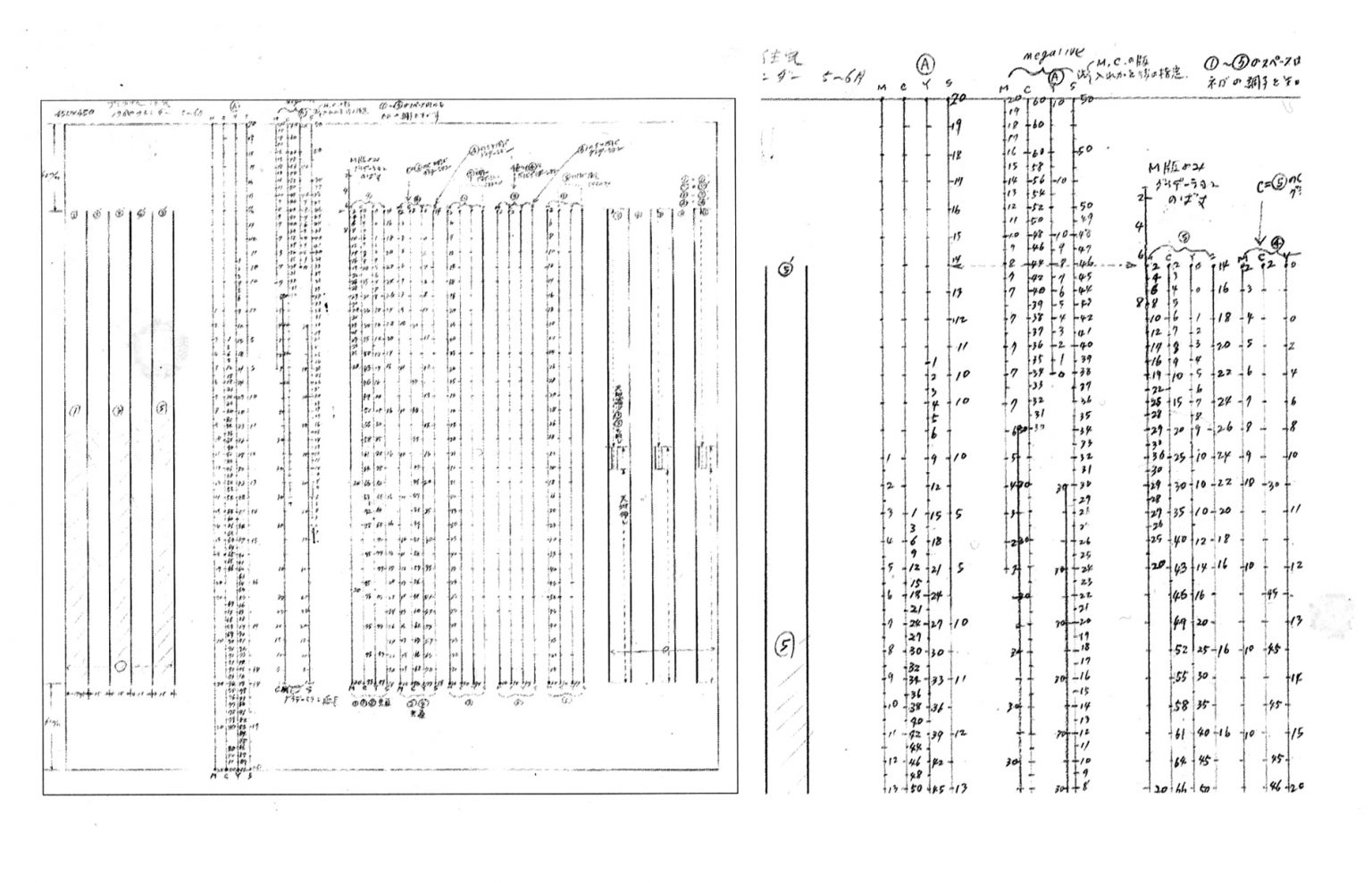

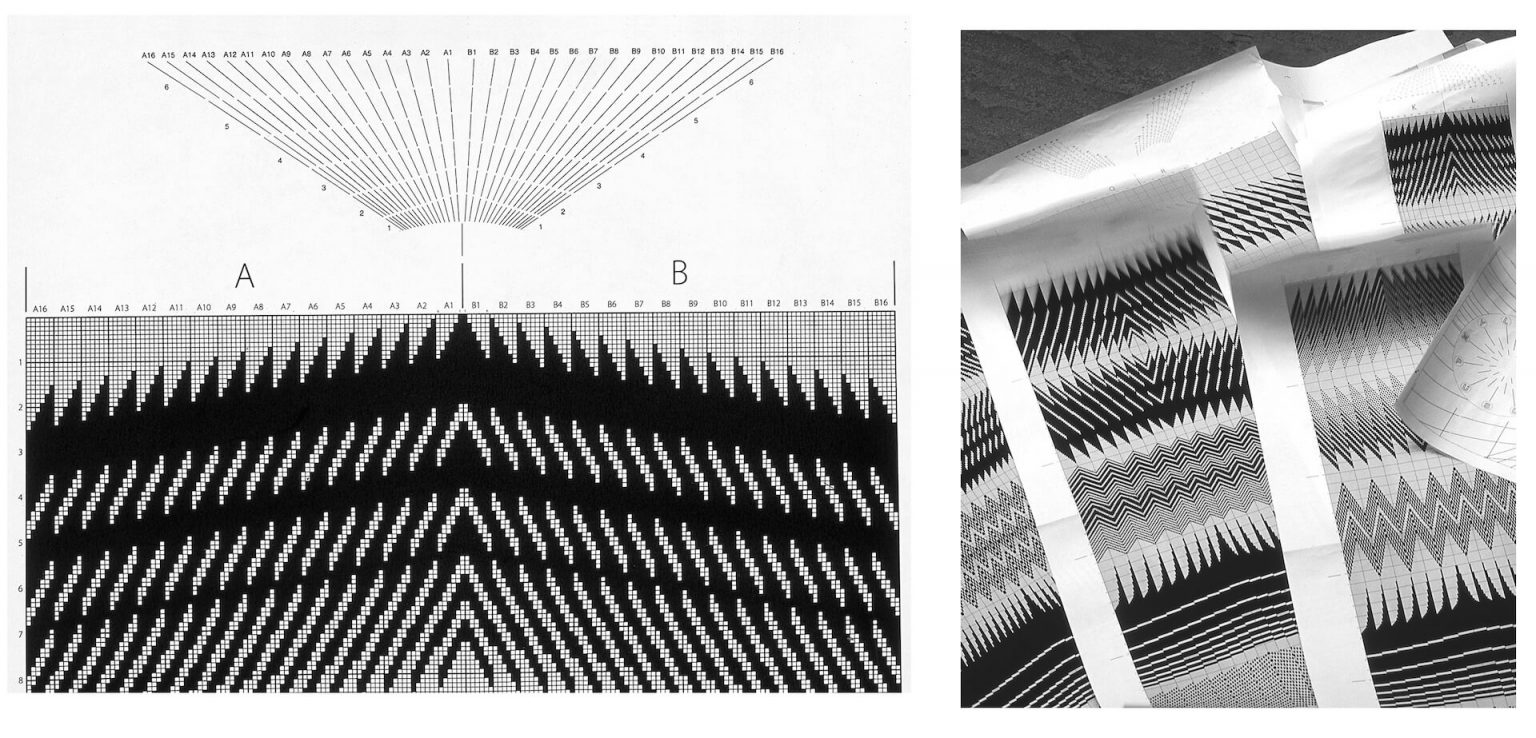

――細かいドットを組んで、ネオンサインの出会いのパターンを何百通りにもする作業。気が遠くなりますね。

そうですね。このパターン図は、数年間ずっと異なるデザインを見せる計画図で、オペレーターには理解できるものです。さらに、バラバラの材料を職人がビルの現場で組み立てるのが一般的だったものを、このネオンはユニット化した構造体に工場でネオン菅を取り付け、それをクレーンで上げ設置したんです。ネオン管1本1本に全てナンバーを付け、故障の問題も設計図で合理化したり、デザインはただ表面的なことではなく制作工程を変えることでも新しいデザインの可能性が広がると考えています。これらのネオンデザインは屋外広告で2度もグランプリを獲得しました。

――遠藤さんの発想すべてに「超越」というキーワードが重なります。ただ、苦労して何かを乗り越える体験というより、没頭した中で何かを超えているという感覚に近い気がします。

僕は常に「こうしてみたら、どうなるんだろう」という発想を持つようにしています。思いついてしまったら、とにかくやる。そこで技術的な問題はアイデアでどうにかして越えていく。

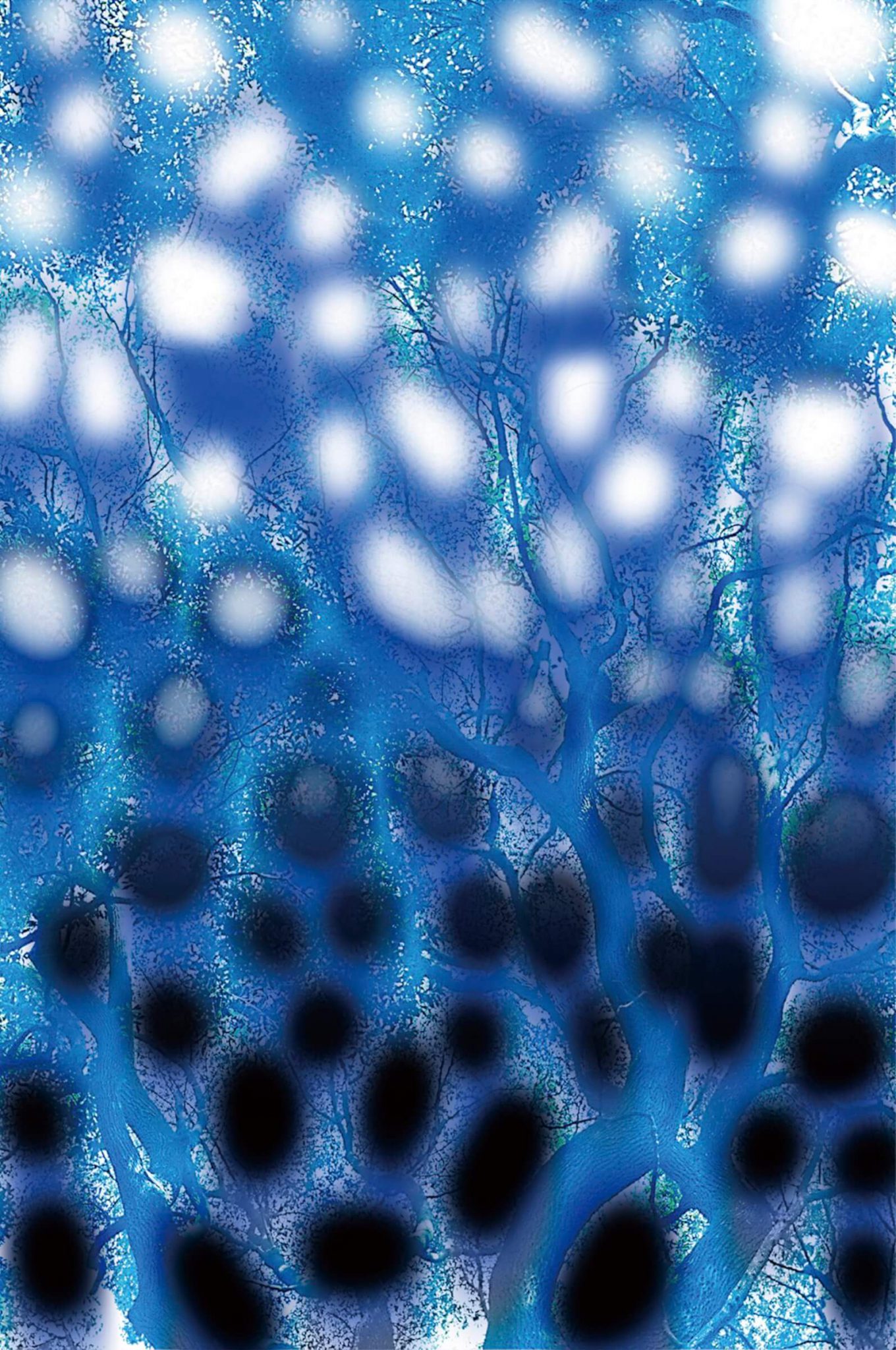

僕の版画制作は写真を素材として表現してきましたが、初期の頃はフイルムで撮影し、アナログな手法で制作をしていました。その後僕にとって可能性の広がるデジタルに関わり約30年以上になります。制作は自然の現場から始まります。多くの写真を撮影し、コンピュータへ取り込みます。境界、位相、間、静寂などへの視点を確かめながらデジタル制作が進行します。SPACE&SPACEというタイトルを表記していますが、1作品中に複数の画像を組み合わせるのではなく、多くの撮影した写真からワンカットのみを選びます。なぜならその限られた空間から浮上させる多層化した空間は、より異次元への想像を喚起する力となると信じるからです。「&」が表現の核と捉えています。

――若い時から常に新しい発想を持ち続けることが、作品を生み続ける原動力にもなっているんですね。

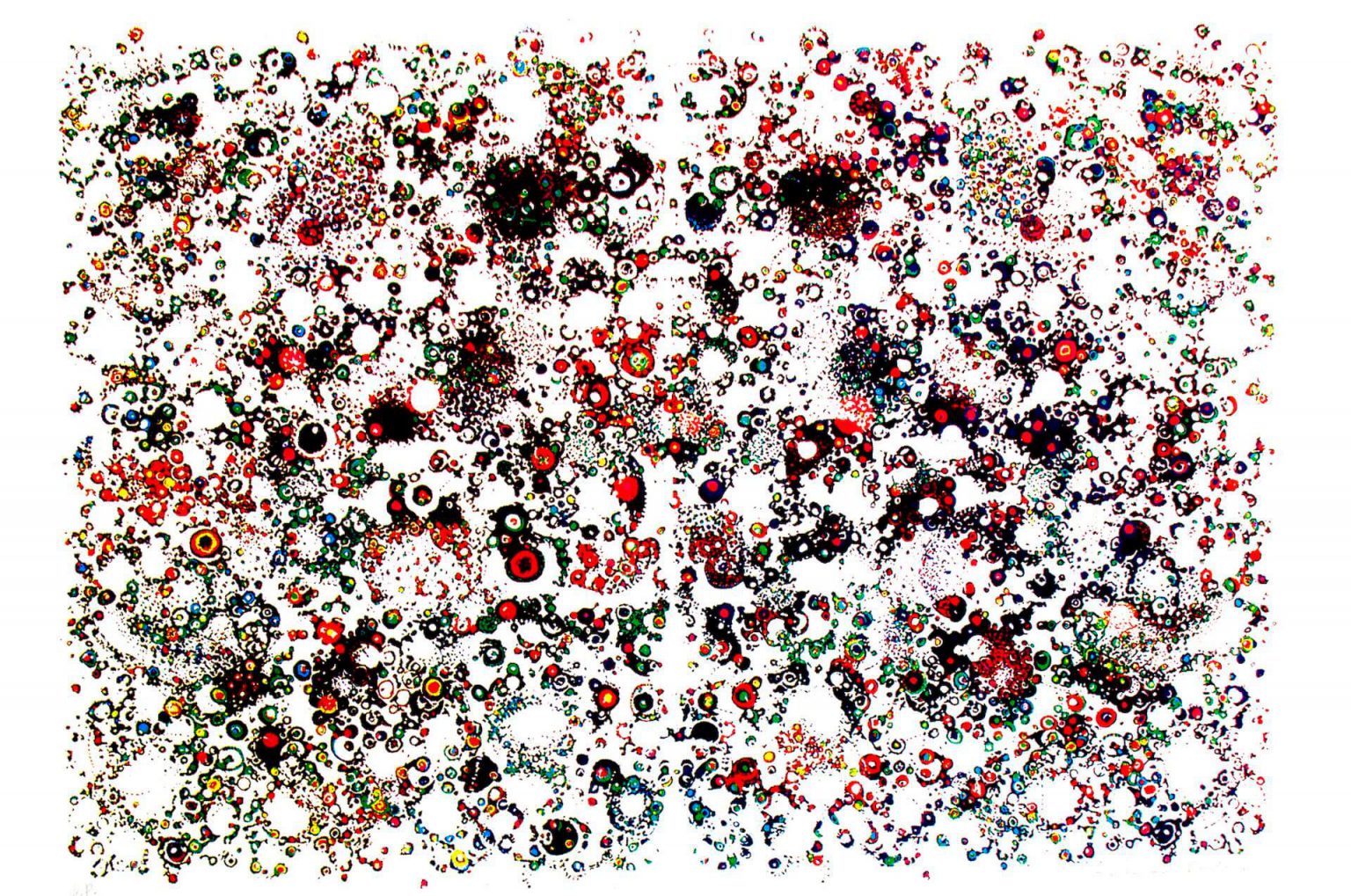

そうですね。例えば、学生の時ジャズを聴きながら筆で作品を表現したことがありました。早いリズム、ゆっくりしたリズム、自分が楽曲に没頭していくそのままの感覚で描いてみたのです。そうするとまたいつもとは違う表現ができました。ただ物凄く体力を使いますけどね。しかしこれは通常のアクション・ペインテングではなく基本的な構造があり、そこにいかに即興性を取り込むかというジャズ的発想からのものです。絵を演奏するという感覚ですね。今でも演奏、いや描けますよ。

計画性のあるデザインをある意味否定した、肉体表現を全面に出した作品(初期の作品)。

――いまだ現役、巨匠と呼ばれることには抵抗がある遠藤さんですが。次世代で世界で活躍するデザイナー、アーティストを目指す若者たちに一言お願いします。

よく“将来は~”なんて言っているのを聞きますが、僕は若い頃から将来なんて具体的に考えたことは無いですね。大きな意味で何かあるのはいいけど、今何をするのかが一番重要だと考えています。自分が何をしたいのか?その行動を起こすこと、今思ったら“やってみること”が将来に繋がっていくのだと思います。

Words:ラスカル(NaNo.works)

遠藤 享

Endo Susumu