今、世界的な再注目の最中にあるアナログ・レコード。 デジタルで得られない音質や大きなジャケットなどその魅力は様々あるが、裏面にプロデューサーやバックミュージシャン、レーベル名を記した「クレジット」もその1つと言えるだろう。

「クレジット」――それは、レコードショップに並ぶ無数のレコードから自分が求める一枚を選ぶための重要な道標。 「Credit5」と題した本連載では、蓄積した知識が偶然の出会いを必然へと変える「クレジット買い」体験について、アーティストやDJ、文化人たちが語っていく。 あの人が選んだ5枚のレコードを道標に、新しい音楽の旅を始めてみよう。

多屋澄礼が考える「アナログ・レコードの魅力」

音楽にのめり込んだ学生時代、CD、MDなどと並行してレコードを買う行為には、あたらしい世界を探訪するようなワクワクがあった気がします。 高校から大学時代にレコードショップでアルバイトをしながら、稼いだお金はほぼ全てレコードに費やしていました。 ebayなどでオブスキュアな70’sパンクや80’sのネオアコースティック、ポストパンクのレコードを落札することに熱中していた時期には、海外から届いたレコードに針を落とす瞬間、そしてジャケットを手にし、クレジットを眺めながら「本当に自分がこのレコードを手にしたんだ」という瞬間の、達成感にも似た不思議な高揚感に取り憑かれていたように思います。

双子の母になってからは、巷でいう「レア盤」を買う機会はかなり減りました。 もちろん今でもそういう観点でレコードを買ったり、DJ・イベントを愉しむのは大好きです。 レコードたちといい距離感で付き合えているかなと思います。

多屋澄礼が「クレジット買い」した5枚のアナログ・レコード

John Cale & Brian Eno 『Spinning Away』

高校時代、映画『The Beach』のサントラでSugar Ray(シュガー・レイ)がカバーしていたことで出会い、そこから数年が経ったタイミングで、オリジナルがまさかのBrian Eno(ブライアン・イーノ)とJohn Cale(ジョン・ケイル)だったことをクレジットで知りショックを受けました。 レコードに針を落とした時のあまりの素晴らしさに、追い打ちをかけるような衝撃を受けたのを思い出します。 許されるなら、軽快かつ刹那的なあのギターのカッティングとメロウなリズムに永遠に身を委ねていたいほどです。

Virna Lindt『Attention Stockholm』

幼少期から007が大好きで、John Barry(ジョン・バリー)が手かげた曲たちと共に成長したと言っても過言ではないほど。 20歳になって、あるきっかけでネオアコ、ニューウェーブのシーンにどっぷり浸った自分にとって「John Barryとニューウェーブが出会ったような」と称される彼女の音楽は、ひとつのマイルストーンに。 〈Compact Organization〉主宰で、この曲を作曲したTot Taylor(トット・テイラー)は彼女の実の夫でもあります。 Assosiates(アソシエイツ)やSoft Cell(ソフト・セル)を撮ったPeter Ashworth(ピーター・アシュワース)によるカバー写真もJohn Barryが手がけた映画『The Ipcress File(邦題:国際諜報局)』を彷彿とさせて最高なんです。

Mark Ronson 『Just ft. Phantom Planet』

Mark Ronson(マーク・ロンソン)の輝かしいバックグランドについて語るのはあまりにも野暮なので割愛しますが(と言いつつ、彼の母がMick Jones〔ミック・ジョーンズ〕と再婚していたり、妹のCharolotte〔シャーロット〕がデザイナーとして活躍していたことはどうしても言いたい)、Mark Ronsonの独自の選曲や人選には、人を惹きつけてやまない魅力があります。 その中でもRadiohead(レディオヘッド)のカバー曲にカリフォルニア出身のPhantom Planet(ファントム・プラネット)の掛け合わせにはノックアウトさせられました。 アルバム全体通してくまなくクレジットを眺めているだけで、時間を忘れてしまいそう…。

これはあくまでも個人的な意見ですが、Phantom Planetはウェス・アンダーソン作品でもお馴染みのJason Schwartzman(ジェイソン・シュワルツマン)がドラムを叩いていた2003年までのラインナップがベスト。 日本ではほぼ知名度ゼロのバンドですが、アルバム『Guest』は名曲揃いなので是非多くの人に聴いてほしい、推しの一枚です。

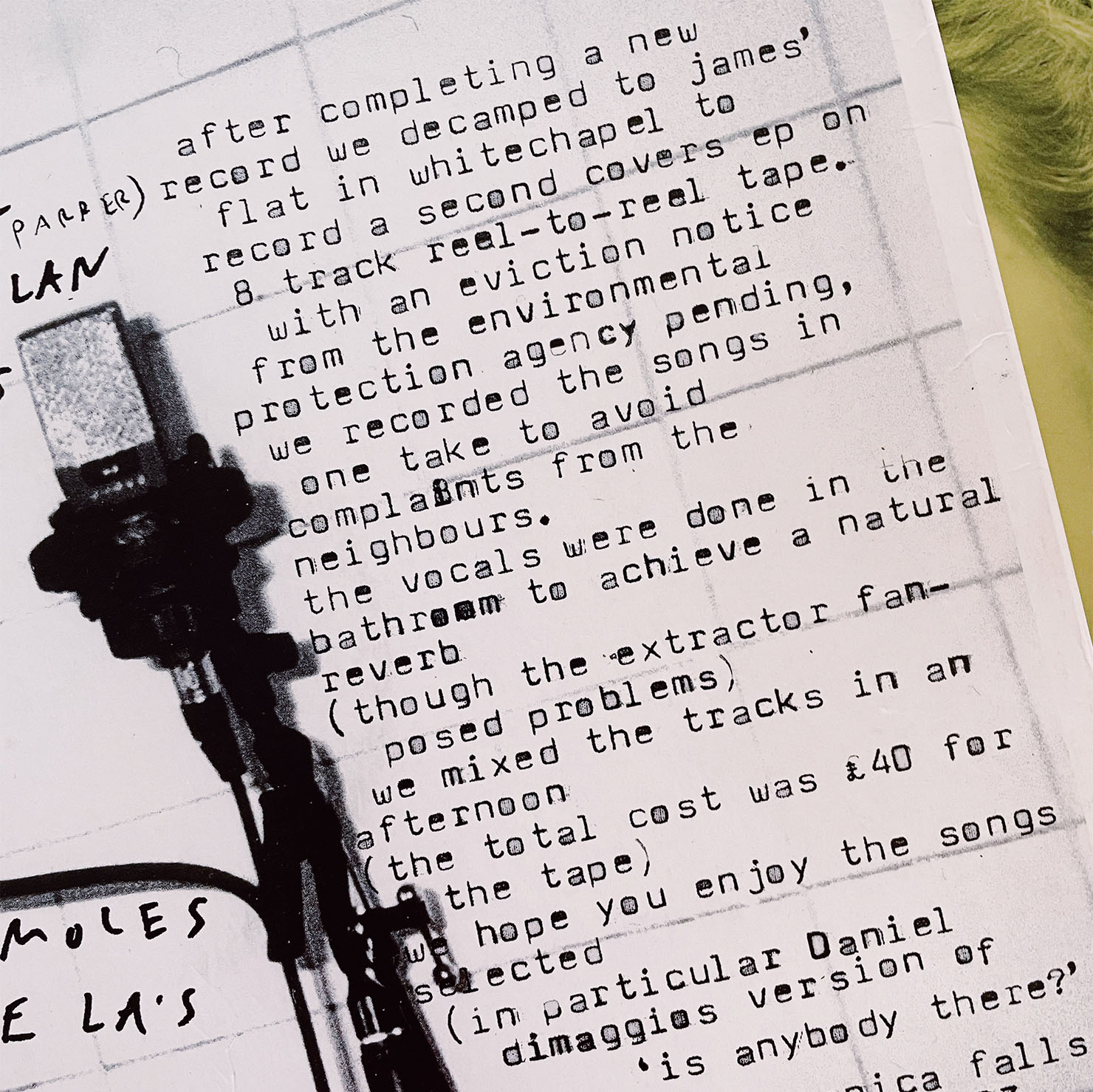

Veronica Falls 『Six Covers Vol. 2』

ロンドンを拠点に活動した4ピースバンドVeronica Falls(ヴェロニカ・フォールズ)。 このカバー集の裏のクレジットには、「近所からの苦情が出ないようにワンテイクで録音したこと」や「バスルームだからこそ生み出せる自然なエコーやリバーブ」、「録音した午後にミックスを完了し、トータルのコストがテープ代40ポンドのみ」だったことなどが記されているのがとても印象的で、この企画にぴったりだと思い選びました。 そのクレジットがとても好みだったのはもちろん、Bob Dylan(ボブ・ディラン)やThe Rats(ラッツ)、The La’s(ラーズ)などのカバーのクオリティは本当に奇跡的に素晴らしく、時代を越えて彼らが語られていくことを切に願います。 彼らを日本に招待してツアーをやったのがとても懐かしいと共に、メンバーが亡くなったりと、バラバラになってしまったので、もう4人揃っての実現が厳しいのが残念でなりません。

God Help The Girl『OST』

映画『God Help The Girl』のサウンドトラック。 その中でも特にお気に入りなのが “Perfection As A Hipster”です。 常にメロディーメーカーとして第一線で活躍するStuart Murdoch(スチュアート・マードック)の楽曲を提供し、Stuartの旧友The Divine Comedy(ディヴァイン・コメディ)のNeil Hannon(ニール・ハノン)が作中でイヴを演じるEmily Browning(エミリー・ブラウニング)と共に燻銀の歌声を披露しています。 LPは2枚組でボリュームたっぷり。 映画の中だけのスペシャルなコラボレーションの数々がクレジットに記されています。

多屋澄礼

1985年生まれ。 10代でレコードショップアルバイトを経て、20代で自身のショップ・レーベルをスタート。 海外アーティストの招聘やガールズDJチームを主宰し、zineやmixtapeをリリース。 ファッションや音楽を中心としたフリーの編集者、ライター、翻訳家など幅広く活動し、現在は「ディスクユニオン」内の『Girlside』プロジェクトのディレクション、XR・メタバースに特化したメディアを運営する株式会社Moguraでイベントディレクターとして国内最大級のカンファレンス「XR Kaigi」を主催、ストリートブランドのショップBGMの選曲、DJをメインとしている。 双子の母としても日々奮闘しながらレコードライフを楽しんでいる。 著書に「フィメールコンプレックス」「インディ・ポップ・レッスン」(DU BOOKS)、翻訳監修に「ルーキー・イヤーブック」シリーズ、アレクサ・チャン「It」など。

Edit: Takahiro Fujikawa