13年または17年に一度、いっせいに成虫が発生する珍しい種類のセミがいる。通称「周期ゼミ」は、北米東部に生息する。ひとたび地上に出現すると、オスは求愛のため、けたたましく激しく鳴く。その何万というセミの求愛の大合唱団に、果敢にも単身参加するジャズ・ミュージシャンがいる。David Rothenberg、彼はセミと共演し自らの音楽を奏でる。昆虫がもたらす太古のリズムとピッチを体感し、新たなジャム・セッションが生まれる。

虫の数学的なノイズとのセッション

全身を「セミ」にたかられながらクラリネットを吹くミュージシャンの動画に目を奪われた。一心不乱に演奏する彼をめがけて、セミたちが騒然と向かっていく。ちょっとした混沌だ。ミュージシャンDavid Rothenberg、58歳。音楽は、ジャンルでいうと即興性の高いフリージャズで、ヨーロッパの名門レーベル「ECM」などでもアルバムを数枚吹きこんでいる。セミをはじめ、時にコオロギやカブトムシなどの虫たちとセッションを重ねてきた。

「昆虫とセッション」と聞くと、ウケ狙いのキワモノ音楽を想像してしまうが、本人はいたって真剣。アプローチも純粋に科学的で、虫たちの放つ周期的な音のリズムやサウンドを、音作りに入れこむ、というものだ。虫の音にあわせて演奏するほか、虫の音を録音し電子音楽と掛け合わせ音楽制作をしている。動物と一緒に演奏することで有名なあのジャズ・ミュージシャン、Paul Winterとも知り合いだ。ハーバード大学で音楽とコミュニケーション学を専攻し、ボストン大学で博士号も取得しているというアカデミックなバックグラウンドを持ち、一貫して動物や昆虫の発する鳴き声や音を通して、自然環境について哲学的な思索を巡らせてきた。

虫の音について、こうも話す。「(虫の音の)シンプルなリズムが重なり合うと、深遠かつで構造的で複雑なものを形成します。まるでシンプルな数学が複雑な視覚パターンを作り出すようにね」。

「虫たちの果てしない数学的なノイズメイキングは、人間に音楽づくりの基礎を提供したともいえます」。虫が放つ数学的なリズムに魅了され、それを自身の創作活動に組み込んでいる。

現在は、ニュージャージー工科大学で教鞭をとりつつ、積極的に周期ゼミの発生地に足を運び、セミと共に音楽を奏でるというユニークな手法で、自然史と音楽の真髄に迫っている。野外セッションや音声標本の収録には、Audio-Technicaのマイクロフォン名機「AT822」を愛用するというRothenberg先生に聞いた、“数学的”ともいえる虫の音と一緒に音楽を作る醍醐味、そして虫の音の凄さについて。

取材をしたのは去る10月下旬の朝。Zoomで繋がったパソコンの画面の向こうは、自然に囲まれたニューヨーク州北部の先生の自宅。出で立ちは、書斎ではなくフィールドを仕事場にする研究者のそれだ。アバンギャルド系の音楽家といわれれば、納得のいくミュージシャンのルックスでもある。

初めまして。

ん? なんだね、キミの後ろの壁に書いてある文句は?

ああ、見えますか?『Blackbird』の歌詞ですよ。The Beatlesの。ご存知ですよね。

鳥の歌だ。もちろん知っているさ。

この部屋、以前は娘の寝室だったので。

なるほど、読めたぞ。「♪ブラックバードが夜更けに歌っている」

のっけから取材者の部屋の壁の落書きにまで目が行く観察眼と好奇心。ちなみに、『Blackbird』(1968年)は、さまざまな実験を試みているThe Beatlesの楽曲の中でも唯一、実際の鳥の鳴き声をフィーチャーしたもので、当時にして画期的だった。自然と音楽の融合をテーマにしたインタビューが、このような形で幕を開けようとは、先生の不思議な引力のせいか? はたまた、単なる偶然か?

先生は鳥とも共演したそうですね。なぜ、生き物の鳴き声に関心を持ったのですか。

私は音楽と自然の両方に興味があるのですよ。自然界には面白い音がいっぱいある。最初は鳥から入りました*。鳥は文字通り「歌う」ので、一番わかりやすいんです。次に、クジラに取り組んでみた。理由は、クジラの歌にまだ謎が多かったから。それから虫に移行しました。虫たちはいつもそこら中にいて、さまざまな種類の音色やリズムを発し、騒々しいですからね。しかも、虫の音は現存する“音楽”の中で明らかに最も古い。

*2000年にペンシルベニア州ピッツバーグの国立鳥類博物館で東南アジアの熱帯に生息するワライツグミと自身のクラリネットで共演。その成果は2005年刊の著作『Why birds sing(なぜ鳥は歌う?)』にまとまり、英国BBCでドキュメンタリー番組も制作された。その結果、先生の名前が世界中に知られる。

虫の音も“音楽”?

今日、私たちの音楽の定義はとても拡張しています。ノイズやサウンドだって斬新な要素として音楽に取り入れることができる。

「一聴」すると雑音にしか聞こえない虫の音も、音楽的インスピレーションになるということですね。

虫の音はとてつもなく古いものですが、今日の西洋音楽の定義に照らすと、とても新しいのです。日本や中国などアジアでは伝統的に虫の鑑賞が定着しているため、虫の声への関心が高い。しかし、欧米にはそれがない。ご存知の通り「虫は興味深いもので、美しい音を出す」なんてことは、日本では自明の理で新しくもなんともない。でも、欧米ではそれが新鮮な発見なのです。

日本の場合、平安時代にはすでに虫の音を愛でる風習がありましたからね。鳴く虫をカゴに入れて鳴き声を愉しむことが流行ったり。ところで、先生はコネチカット州に周期ゼミが大発生した年(1962年)に生まれたそうですね。幼い頃から自然と親しんでいたのでしょうか。

森の中に一人で出かけるような子でしたよ、自然が好きでしたね。 中でも一番夢中になったのは「山」です。山の頂上が大好きで、たくさんの山の名前や標高を知っていた。鳥も虫も好きだった。「虫の音」にはそれほど興味はなかったけど、17歳の時に初めて自宅の近所でセミが大量出現して、さすがにその時は少し気になりました。本格的に興味が湧いたのはそれからさらに17年後の、周期ゼミ発生時です。自然が好きな理由は、独り言が言えるし、何かに注意を注いだり、ある種の夢想ができるから。私はちょっと内気な子どもで 、そういうことが好きだったんです。

今も虫の声を収集する際は、自ら野山に出かけるそうですね。

ええ、でもこの時期(10月下旬の米国北東部)になると、野外の虫は静かになります。とはいえ、ここ数日、急に暖かくなったために音が凄いです。もう虫がほんの数匹しか残っていないので、かえって個々の声がくっきり聴こえる。コオロギが家の中に入ってきて、暖炉の隣で暖を取りながらそこに留まって歌いますよ。なので、家の中で歌うコオロギの記録をそろそろはじめまようと思っています。

それを使って曲制作をする。

まず、録音した虫の音を真剣に聴きます。聴いても面白くないこともある。そういうときは数ヶ月後に、もう一度再生してみる。するとどうでしょう。「なぜこんなに面白いものを聞き逃していたんだ!」と気づくのです。

へぇ〜。何か具体的な例はありますか?

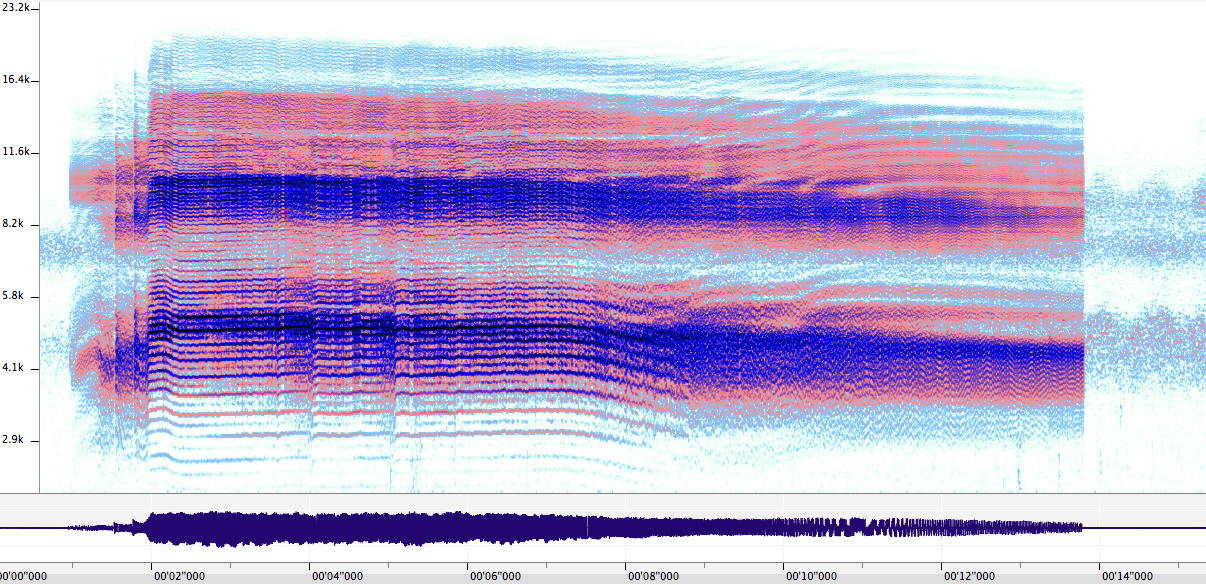

はい。たとえば、池の水生昆虫の録音にこんなものがありました。収録素材を聴くとほとんど無音。しかし、数分ごとに「エへへへへへへ」と特徴的な声がするのです。一回聴こえると、また数分間の無音。これはいったい何なのか? 実際に規則的なのか? サウンドの波形を見るとリズムがあるように見えました 。しかし、非常にゆっくりと。実際にこの虫はゆっくりとタイムキープ(拍子取り)していて、一声あげたらぴったり2分後にはまた別の声を出す。こんなスローなリズム、驚きですよね。

面白い。虫は意識してリズムを取っているのでしょうか。

実際の原理はまだ誰にもわからないと思います。いずれにしろ虫の音からはとにかく強いインパクトを受けますよね。すると今度は、音を少し変えてみたい気になる。リズムはそのままで、音程を変えて、ちょっとした効果を加えてみる、とかね。そうすることでオリジナルの録音素材から新しいものが生まれ、虫の音自体の生命力が強まった感じになるのです。

自然の原理に人間の知恵と経験をぶち込む。すると、原点はとても古いがまったく新しい創造物が出現するというわけですね。研究と制作のプロセスが少しわかってきたような気がします。13年・17年に一度地上に出る「周期ゼミ」との共演についても聞きたいです。視覚的にもサウンド的にも、圧倒的に壮観なセミですよね。

リズム的にも圧倒しますよ。なんといっても、“17年間もの沈黙”を破って音が出るわけですから。まさしく、このセミたちはリズムをカウントしている。人間よりも正確にリズムを数えています。人間のミュージシャンで、(演奏家用語でいう)「出(で)」のきっかけまで17年カウントしたい人はいないでしょう。

長すぎるカウント。

ところが事実、セミたちはそれができるのです。いったい全体どうやって17年を数えるのだろう? どうやらセミたちは地下にいる間に17回の(季節による)温度変化を記憶していて、それで出てくるタイミングがわかるようです。進化の過程でこんな機能を獲得したのは驚異的です。

“17年間の沈黙”には、私たち人間は「ぐうの音」も出ません。

その通り! 彼らは静かにゆっくりと地下で成長していて、出番を待っている。音楽的に考えてみても面白い。だからこそ、私はその一部となって、虫たちと一緒に時間を過ごすことができて、本当に誇らしいんです。

周期ゼミは、発生周期が13年または17年で、どちらも素数だということが謎を解く鍵と言われています。なんだか数学的な虫ですね。

実際、まだ誰も本当のことは解明していません。ただし、よく言われている「もっと短いサイクル(3年、4年など)を持つ天敵による捕食を回避でき、ひいては種の存続に役立つ」という説は正しくないと思います。地上に出現するセミはあまりにも数が多くて、多少捕食されても絶滅などしないからです。私は、日本の学者たちが発表した仮説*に惹かれます。生命活動が活発でたくさんの虫がいた時期、種の保存のためにもセミたちは地下に潜り、独特の発生周期を編みだした。周期ゼミは天敵だけでなく毎年発生する他の種類のセミとも張りあわないといけない。そこで、素数年にだけ出るならば他のセミと鉢合わせることが少なくなり、つまり生存確率は上がる、というものです。これは、生態学の理論である一方、“音楽”でもあるのですよ。生物の生存時間(リズム)が並存して、お互いに競いあっているように聴くことができるのです。

*静岡大学の吉村仁教授らによる共同研究。米国北東部の特定エリアにのみ周期ゼミが発生する特徴に注目し、これらのエリアは氷河期に凍結をまぬがれた暖かい地域だと推論。吉村教授著『素数ゼミの謎』に詳しい。

実際に、先生はセミの大合唱の中に参加して一緒にライブ演奏しています。なぜ、そうするのですか?

生き物を相手にした飛び入りライブ参加を、私の音楽家としての基本にしたいのです。何十万匹ものセミの大群に囲まれて音楽を演奏したら、誰しも自分のことをとても小さく感じるでしょう。私のクラリネットの音は、所詮、新たに加わった一つのサウンドに過ぎません。それが音楽家としての生き方を教えてくれます。

哲学的です。

そして、セミたちの現場で学んだのですが、彼らには異なる“音楽戦略”があるんです。ある種類のセミは「ファラオ」のような音を出します。 「ファラオ、ファラオ、フェロオ…」ってね。それが、数十万も集まって一体となると、「ヴーーーーーーーー」という音になります。体型こそ似ているものの別の種類のセミは、こんな音を出します。「チュクチュクチュクチュク…」。 そして、これらは一緒にリズムの波を作る傾向があります。10万匹が集まると、こうなるんです。「ジ――――――、ジ――――――」。突然鳴き止んだかと思うと、いっせいに飛び立つ。セミたちは実際に互いの動きを同期させているのです。

つまり、セミたちにはある種のリズムの共有があるということですか?

はい。セミの合唱は、とてもリズミカルで、無数のリズムの渦巻きが重なりあっているのです。 ものすごい渦巻きです。そこにリズム自体がある。誰もドラムを叩いていないのにリズムがある。さて、これを「音楽」と思うかどうかは別の話です。多くの人は、言われるまで音楽だとは思わないでしょう。

規則性のあるリズムを刻む虫の音とのセッション、どう楽しんでいますか。

自然界でのライブ演奏には、最も興奮しますね。スタジオでは音を変えたり、切り貼りしたり、変形させたりと何でもできるのですが、一番好きなのは野外で生物たちと一緒にライブ演奏すること。予想外のことが起きるのですよ。

だから、“フリージャズ”との相性がいいのでしょうね。

一番大事なのは「ジャズ」という音楽の成り立ちにある伝統、つまり、「出身や背景の違う様々な人と即興演奏をする」を信じるかどうかです。この精神ゆえに、ジャズはとてもオープンな音楽なのです。例えば、尺八奏者との共演を考えてみてください。尺八奏者は無心に自分の楽器を手に取って、気の向くままに演奏する。それに合わせてジャズ・ミュージシャンが自分の楽器で音を奏でる。すると二人の間にインタープレイが生じて、その結果がすでにジャズなのです。ジャズは基本的に新しいルールを作ることに対して開放的。だから虫やクジラや鳥と一緒に演奏すると、それは即座にジャズになってしまう。ジャズは境界線に寛容で「やってはダメだ」というルールはない。「それっていいサウンドだね」と言わせればいいのです。

バックグラウンド(生物の種)が違う「虫」との共演でも、即興演奏は成り立つ?

もちろん。既存のフレーズもたくさん入れているので、即興と作曲の混在ですが、基本は即興演奏家ですよ。新しい創作が好きなのです。ピアニストのJason Moranの名言に「即興でこそ、他の方法では作れないような音楽ができる」というのがあります。即興演奏家は、他の方法では作れない音楽を作っている。そう信じてこの方法を突きつめるしかない。即興そのものが結果を生むための手段なのだと信じています。真剣に。

ミュージシャンとして虫の音から受けた影響はありますか?

最初にセミの音と出会ったころ、ノイズの多い電子音楽みたいなこの種のサウンドには興味がなく、あまり心を動かされませんでした。ところが、虫の音を聴いて虫と一緒に過ごすうちに自分の作りたい音楽が変わってきたのです。虫まみれになってから、自分の音楽的な感性が変わったのですね。

先生の虫との合作は、電子音楽の要素が強いですもんね。

コオロギ:

マツノコガネムシ(カブトムシの一種):

最近の仕事では周期ゼミに関連するものがメインのようですが、虫という生き物が発する音になぜ惹かれるのか、魅力を教えてください。

魅力といえば、虫の音は「非常に古い」ということです。 何億年もの間、虫はリズムをとってきました。彼らは哺乳類や魚類よりも、恐竜よりも古い地球上最古の生き物です。太古の昔から虫はリズムを刻んでいた。当時、虫以外は誰もその音に関心を示さなかったけど、音は確かにそこにあったのです。人類が地球上に現れて、音楽や生命について考えはじめ虫の声に耳を傾けたのはごくごく最近のことですが、虫の声はずっと昔から今に至るまで絶え間なく存在しているのです。虫はもの凄い生物です。

過去の遺産でもある虫の音と、これからの未来、どのように共演していきたいですか。

未公開のプロジェクトが進行中です。ここで特別に教えてあげますが、近い将来、池の中の水生昆虫について研究しようと計画しています。ありふれた淡水池の水中で緑の藻の間を泳ぎ回っている虫たちは、信じられないような音を出していて、電子音楽のように聞こえるのです。彼らの音についてはあまり知られていないので、現状では研究も難しいですが、非常に興味深い。そこで、「お願い」と言ってはなんですが、 Audio-Technicaには低価格の水中録音用マイクを作ってもらいたいです。クジラの鳴き声を収録するような現行の水中マイクはとても高価で手が出ないのです。手の届く価格で良質な水中マイク、需要はあると思いますよ。

あなたにとって、アナログとは?

アナログ手法で行うレコーディングには、たくさんのノイズが混じっていましたが、いつも温かみがありました。自然界のアナログな音で音楽制作をしていると、デジタルテクノロジーを使っているにも関わらず、テクノロジーを超えた何かに触れている気分になります。そこにずっと昔からあった何かに。

David Rothenberg/デヴィッド・ローゼンバーグ

哲学者、ジャズ・ミュージシャン、作家、教授。人間性と自然をテーマに、鳥やクジラなど生物の音を用いた音楽制作に取り組んできたほか、主に虫の音をフィーチャーした作品や共作で知られる。現職は、New Jersey Institute of Technology(ニュージャージー工科大学)で、哲学と音楽学の教授。『Why Birds Sing』『Bug Music』『Nightingales in Berlin』ほか著書多数。最新作は、20年以上を費やして昨年上梓した哲学に関する著作『The Possibility of Reddish Green』。いずれも、動物学、昆虫学の専門家のみならず哲学や人文科学の研究者の間でも評価が高い。

Photos: David Rothenberg

Words: Hideo Nakamura(HEAPS)