街で鳴る音楽が耳に入らなくなったのはいつの頃からだろう。 「誰もがインスタントに音楽を楽しめる時代」。 しかし、それは同時に「誰もが耳を塞げる時代」とも言い換えられそうだ。 この街にはどんな音が鳴っているのか。 昼下りのマンション、路肩に停車したトラック、夜の歓楽街。 そんな、かつて当たり前に転がっていた人々の摩擦という名の共通項をアナログレコードを介して日常の一コマへと取り戻すのが、昨年12月に六本木に突如として現れた期間限定のバー「MUSIUM(ミュージーアム)」。

「Music(=音楽)」と「Museum(=博物館)」を掛け合わせた屋号が表すように、近未来的空間には、音楽放送のUSENが時代とともに集めてきた約10万枚ものアナログレコードコレクションのなかから選りすぐられたレコードが所蔵され、その膨大なアーカイブ音源はリクエストすることでヴィンテージ機材を通して体感できるほか、この空間のためにつくられたオリジナルカクテルとともに気軽に音楽を楽しむことができる。

今回は、この店の支配人兼バーテンダーである梶原氏とセレクターの06(ゼロロク)氏のお二方に店内をご案内いただきながら、MUSIUMという空間を体験してきた。

レコードという資料を所蔵する音楽保管庫バー

「MUSIUM」の入口を潜れば、洞窟のように奥まで広がるソリッドな空間が現れ、ほのかなオレンジ色の照明がメタリックな内装に乱反射し、近未来を予感させるかのような佇まいだ。

席に通されると同時に渡されるカラフルなビー玉は、「50〜60年代」「70〜80年代」「JAZZ」「ROCK」といったように、それぞれ年代別、ジャンル別に色分けされており、任意の組み合わせをカウンターからレコードプレーヤーの傍に立つセレクターの手元へとレールを伝い転がすことで、リクエストに応えてもらえる仕組みになっている。

店内を埋め尽くすのは、時の集積・軌跡とも言うべきアナログレコード。 そして、それらを鳴らすのは、こだわり抜かれたヴィンテージ機材の数々だ。

MUSIUMには、様々な年代、ジャンルのレコードが所狭しと並ぶため、店内の音響システムにはバランスよく鳴らすための工夫が施されている。 ヴィンテージ機材を使用するのもその工夫のひとつだ。 現代であれば、いくらでもハイファイな音響機材を揃えることはできるだろうが、音源があって、それを鳴らすための機材がつくられた時代背景があるとするならば、アナログレコードがつくられた時代と機材の年代を合わせることで、そのポテンシャルは最大限に引き出されるはず。

そのため、このバーにあるヴィンテージのスピーカーやアンプなどの機材は、同一メーカーという括りではない。 メーカーはバラバラでも、1950年代から60年代前半までに製造された、音楽が家庭へと浸透していく以前の、言わば、ステレオレコード誕生前夜のものだ。 大きなスピーカーを構え、大衆が街の一角で音楽に耳を傾けていた時代と同年代の完成形とも言うべき音響機材で構成されている。

Mclntoshの真空管パワーアンプMcIntosh MC275は、真空管パワーアンプの最高峰であり、伝説的名器なだけあって、コレクター垂涎のアイテム。 大きなスピーカーを十分に箱鳴りさせるため、大出力を適える本機のドライブ力が当時から重宝されていたようだ。 Marantzの真空管プリメインアンプのボリュームを時計回りに回しながら、ゆっくりと音を立ち上げていく。

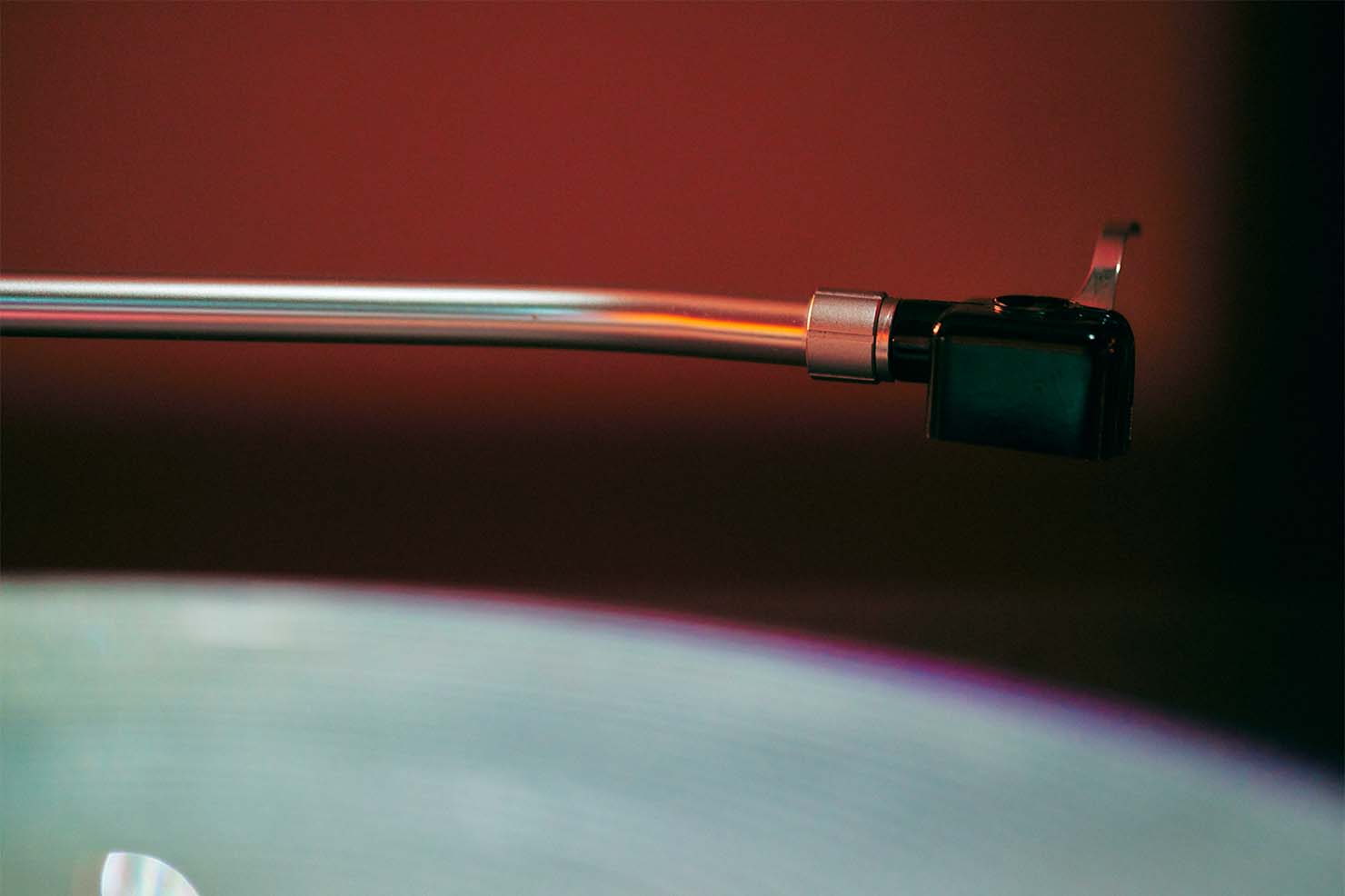

ターンテーブルは、イギリスの宝石商に起源をもつGarrardの機材をカウンター中央に配置。 ステレオとモノラル、それぞれトーンアームが取りつけられ、Ortofonの針がマウントされていた。 音の入り口である針が大事なことは言うまでもないが、ヴィンテージ機材が鳴らす音を体感することで、当時の空間に身を置いているような感覚に陥り、過去にタイムスリップしたような気分を味わうことができた。

「親指ひとつで『再生』をタップするのではなく、レコードを選び、スリーブから出して針を落とすところまでの所作そのものを楽しめるのがレコードの魅力。 音楽を聴くという体験を肌で感じていただきたい」と、梶原氏が語るように、空間で鳴らされる音楽を全身で受け止める音楽体験は、普段耳で聴くそれとは全く別物。

鳴り響く楽器の奥には時代のしがらみから逃避するように自由を謳歌するミュージシャンたちの演奏や息遣いまでもが感じられ、そのさらに奥には、街の喧騒に溶け込んだ大衆の姿がイメージできる。 そんな時代風景までもが思い浮かんでしまうほどの臨場感溢れる音響体験は、不思議と耳が疲れず、いつまでも聴いていることができた。

MUSIUMの音響システムに惚れ込んでか、なかには「どうしてもこのレコードを聴いてみたい」と来店時にレコードを持参するお客さんもいるようだ。 客層としては20代から60代までと世代は幅広く、海外からのお客さんの姿も珍しくはないという。 来日の理由を聞けば、「日本にはまだ現行のジャズ文化が息づいているから」と、日本のジャズシーンに興味をもっている外国人も多いそうだ。

カラフルなボトルが立ち並ぶショーケースを挟むようにセットされた図体の大きなスピーカーは、1953年にイギリスで製造されたTANNOYのAutograph。 スピーカーユニットは15inch(38cm)口径の同軸型2ウェイユニットであるK3808を搭載。 気品あるツイードと木の温もりを感じるエンクロージャーがヴィンテージの風格を纏っている。 もちろん、50年以上も前の機材にはなるので、機材はどれもフルオーバーホールされているという。

モノラルで録音された音源を聴くためにセレクトしてもらったのは、ジャッキー・マクリーン(Jackie McLean)のモノラル盤レコード。 モノラル録音のレコードが発売されたのは1948年。 そこからステレオ録音が主流となったのが10年後の1958年。 以降、徐々に淘汰されてきたモノラル盤ではあるが、実際に聴いてみると本当にパワフルに聴こえることに驚いてしまった。 ビートルズ(The Beatles)もそうだが、アーティストがあえてモノラル盤の制作にこだわる理由がわかった気がする。

ちなみに、このバーのスイートスポットは意外にも店内奥の席になる。 同じくTANNOYのスピーカーキャビネットがラック上部からいい音を鳴らしてくれるので、もし席が空いていたら積極的に座ってみてほしい。

新たな出会いと発見を生む共有空間

店内にずらりと並ぶアナログレコードは、10万枚の所蔵倉庫から選ばれたもの。 レコードは順次デジタルアーカイブされているらしく、その作業を終えたレコードが入れ替わり立ち替わり並ぶという。 演歌からポップスまで幅広いジャンルが豊富に取り揃えられており、海外のお客さんのなかには、シティポップではなく、80年代のアイドル歌謡をリクエストする方も少なくない。

よくよく考えてみれば、レコードに帯がついているのは日本だけの特徴だということに改めて気がついた。 日本人特有の音へのアプローチや分析癖といった熱量が顕在化したのかもしれないが、当時の時代背景や著名ライターの駆け出し時代のライナーノーツなど、他のレコードバーにはない「資料」という文字要素こそが、このバーを “博物館” たらしめている主な要因であり、ほかのレコードバーとの決定的な違いだ。

店内のレコードは、CDが台頭する以前の80年代後半までの盤を中心に取り揃えられ、なかにはあまりお目にかかれないレア盤の存在も。 今回取り出してくれたのは、ピンク・フロイド(Pink Floyd)『The Wall』の見本盤。 ヒッピー発祥の地であるサンフランシスコのハイト・アシュベリーの街中に2010年代にもかかわらずやたらと轟いていた「Another Brick in The Wall(part II)」や、ノア・バームバック監督の映画『The Squid and the Whale』で、まだあどけないジェシー・アイゼンバーグ演じる16歳の少年が学園祭コンテストで大胆にも盗作し、自身のオリジナル曲として弾き語りを披露した「Hey you」など、彼らの名曲が目白押しのレコードだ。

ちなみに、先ほどモノラル盤と比較するためにかけてもらったのハービー・ハンコックのレコードには、(どういった経緯か定かではないが)本人のサインが入っており、時代の寵児の形跡を肌で感じられる貴重なレコードも混じっていた。 レコードや帯の文字情報を振り返りながら当時の時代背景に浸り、その時々の思い出に触れていると、ついつい会話が弾んで時を忘れてしまう。

音楽だけではないMUSIUMのもうひとつの魅力。 それは、バーテンダーがつくる本格的なカクテルと豊富なドリンクメニューの数々だ。 特にウイスキーには力を入れているそうで、常時、250種類ほどのお酒が並べられている。 今回は、個人的にアンビエントミュージックが好きだというバーテンダーの梶原氏がこの空間のために考案したというカクテル「ダークアンビエント」をオーダーすることに。

その名に相応しく『Blade Runner』に出てきそうなモスグリーン色をしたカクテルは、独特の薬草の風味を纏いながらも全体的にはマイルドで、すっきりとした後味。 ペルノなどのアニスリキュールが好きな方には特にハマるテイストだ。 覚醒するイメージがあるニガヨモギからつくる薬草系リキュールのアブサンと黒いウォッカをメインに、生卵で全体をマイルドに仕上げている。

アナログレコードの音に存分に浸れる空間で美味しいお酒まで楽しめる。 しかし、音楽やお酒が場の拡張性を高めてくれるように、この近未来的空間もまたその役割の一端を担っているようだ。 内装デザインは、グラフィックアーティストであり、アートディレクターのYOSHIROTTEN(ヨシロットン)氏によるもの。

デジタルと身体性、都市のユースカルチャーと自然といったように、複数の領域を横断するYOSHIROTTEN氏のつくり上げた近未来的空間に流れ込む屈折した光に視覚を奪われながらも、ずっしりとレコードの質量を感じる音楽体験で徐々に過去へと交差していく。

身体的な動作のあるイマーシブな音楽体験を通して、MUSIUMの存在意義をじわじわと実感しはじめた。 それは、不特定多数のランダムな情報が入り混じるバーでの偶然性からくる「新しい音楽との出会い」だと思う。 幅広いジャンルの音楽が飛び交う店内で普段は聴かないような音楽に触れる。 そんな、この空間だけで共有する偶然性の恩恵にも預かりながら未だ見ぬ音楽との出会いを楽しむことができれば、その先に新たな発見や出会いが待っているはずだ。 なかには、知っていたヒップホップのフレーズの元ネタがジャズの音源だったことを知り、その2枚のレコードを並べて写真を撮っていった方もいたそうだ。

オープンして5ヶ月。 徐々に増えてきた常連さん同士の横のつながりが広がることでどんな化学反応が生まれるのか。 支配人の梶原氏も興味が拡張していくような状況を次のステップとして楽しみにしているという。

このバーでの音楽体験はアナログレコード黎明期のそれと酷似した環境と言えるのかもしれない。 SNSの世界に閉じこもってしまうと、どこにいてもつながっているという感覚に陥りがちで、ついつい自分の世界だけに浸ってしまうが、街の雑踏や人々の動作というノイズとともに、その場で即座に共鳴することのできる臨場感はリアルな場でこそ味わえるもの。 人々の関係性をリブート(=再起動)しながら摩擦を起こし、過去に眠った膨大な資料からアナログレコードの魅力を再び現代に提示するMUSIUMは、近未来的な印象とは裏腹に、かつて当たり前に行われていた触れ合いや心象風景を蘇らせるノスタルジックな一面を持ち合わせていた。

2025年2月までの期間限定となる同空間。 オリジナルカクテルとともに全身で音響体験に触れながら、音文化を取り巻く人々の軌跡と資料としての文字要素を通して、アナログレコードの魅力に浸ってみてほしい。

Photos:Shintaro Yoshimatsu

Words & Edit:Jun Kuramoto(WATARIGARASU)