「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。今回ご紹介するのは、ALTECのスピーカーホーン〈604〉です。

音抜けが良すぎたスピーカー

1970年に開催された大阪の万国博覧会では、数多くの屋外催事場が設置され、世界から集った人たちがさまざまなイベントを繰り広げていました。

そんな中で、お隣のイベントから「お宅の音は大きすぎる」と、たびたび苦情を申し立てられる会場がありました。主催者側としては、そういうことが起こらないように音圧を規制しているはずだというので、改めて測定してみたら、隣接する会場同士で音圧差はないことが確かめられました。

それでは、なぜそんなことになってしまったのか。実は、会場によって装着されたPA音響装置の銘柄が異なっており、クレームを受けた方の会場へは、ALTEC LANSING(以下ALTEC)製の機器が用いられていたそうです。同社スピーカーの音抜けが良すぎて、隣の会場へもよく聴こえてしまうのであろうという結論になったと、遠い昔にALTECをよく知る業界関係者から話を聞いたことがあります。

ALTECは、電気音響の黎明期に膨大な実験を繰り広げ、ことホーン型スピーカーに関しては現代のエンジニアすら開発余地の少なさを嘆かせる、Western Electricの技術的系譜を引いています。そしてまた同時に、20世紀のスピーカーに計り知れない影響を残した天才ジェームス・バロー・ランシング(James Bullough Lansing)氏が、ブランド初期における多くの製品開発に携わっています。

それで、いろいろなメーカーの技術的品評会という格好に、結果としてなってしまった万博会場で、このような悲喜劇が巻き起こされた、といってもよいでしょう。

604が登場したのは1945年

前に掲載したALTECのシアター用スピーカーA7は、ウーファーに世代を継いでいろいろなユニットが採用されていますが、最も長く用いられた416と、それに次ぐ515というウーファーは、ともにランシング氏が開発したものです。

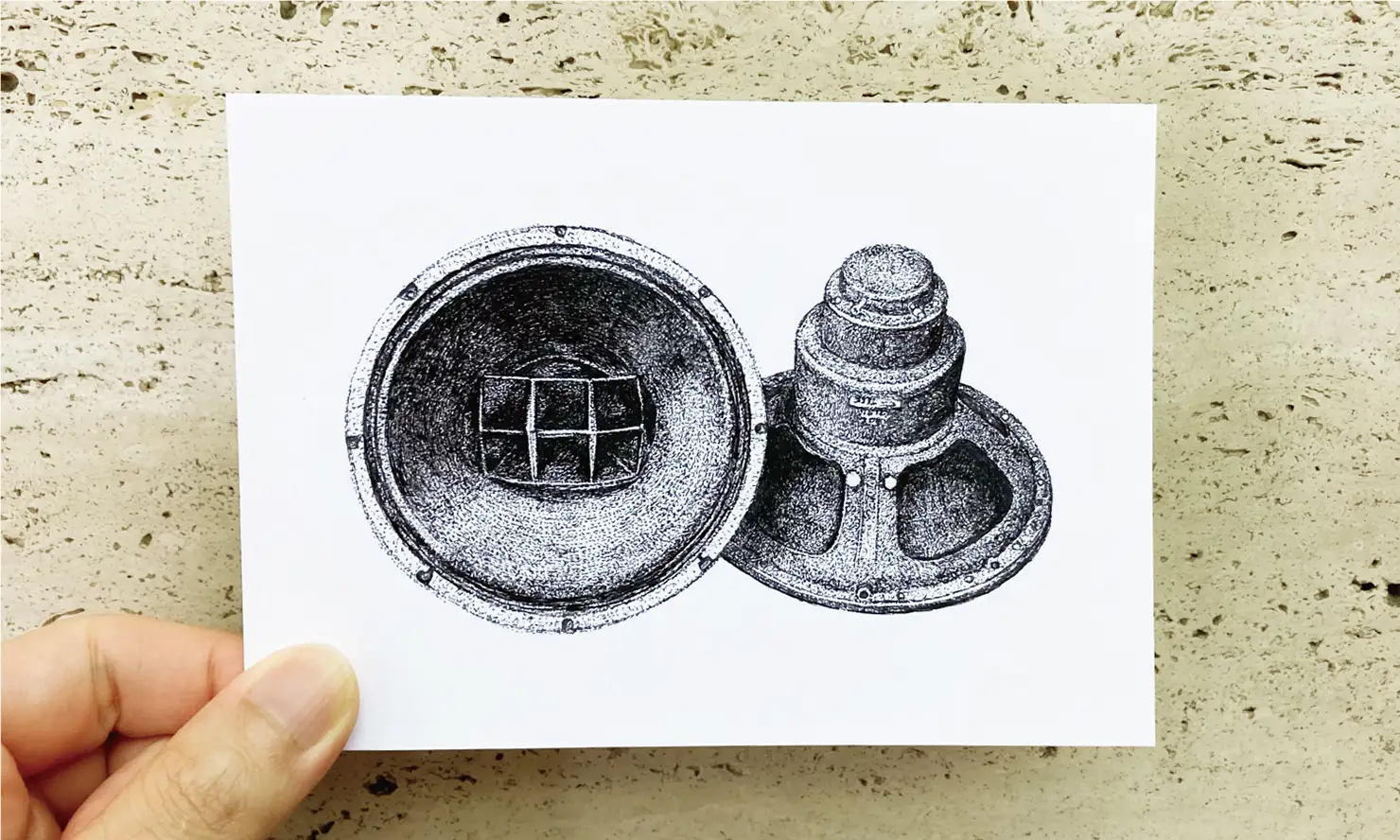

その強力なウーファー515の中心部にホーンを貫通させ、こちらもA7に長く用いられた802ホーン・ドライバーをウーファー磁気回路の後ろへ据え付けたような構成の、同軸2ウェイ・スピーカーユニットが604です。このユニットも、初代製品はランシング氏が開発したものとされています。ただ、604は半世紀以上にわたり、モデルチェンジを繰り返しながら供給され続けたユニットなので、ベースとなったユニットとしての515と802は、一例と思ってもらった方がよいでしょう。

英国TANNOYでは、自社の同軸2ウェイ・ユニットを「デュアル・コンセントリック」と呼んでいましたが、ALTECでは「デュプレックス」と呼んでいます。

A7とほぼ共通のユニット構成だったなら、604を使ったスピーカーシステムもA7とよく似た音が出ていたのかというと、個人的な体験を申し上げるなら、パリッと糊の利いたYシャツを思わせるような、歯切れ良さと抜けの良さを共通項として持ちながら、それほど似ているとは思えない音です。

A7は何といっても映画館用のスピーカーですから、とにかく音を遠くへ飛ばすことを重視して、ウーファーの前へホーンを取り付けています。また、そのホーンまで含めて米松材で構築されたキャビネットは、カラッと乾いて明るくハッピーなサウンド傾向を持っていたように記憶しています。

一方、例えば604をマウントしたモニター・スピーカーシステムModel 612は、放送局や録音スタジオのモニターとして、世界的に普及していました。ですから、同じ米松製のキャビネットを採用していても、ウーファーを一般的なダイレクトラジエーション方式とすることにより、音飛びの良さこそA7に譲るものの、モニターに何より必要とされる写実性を、しっかりと獲得したスピーカーという印象です。

604の第1号製品が発売されたのは、1945年のことです。最初期の製品は、例えばウーファーが自由に振動しにくいフィックスド・エッジを採用していたのが、途中で耐入力を大きく取ることができる波型のフリーエッジに変更されたり、またボイスコイル周辺を支えるダンパーは、初期型が微小域の反応に優れた樹脂製のバタフライ型だったのが、途中でより大振幅に強い布製波型ダンパーへ変更されたり、長いモデルライフの間に、大変数多くの変更が加えられてきました。

マルチセルラ・ホーン

そんな中で目に見える一番大きな変化は、ユニット中心へ据えられたホーンでしょう。初期型から1970年代に登場した第6世代(数え方は諸説あります)の604-8Gまでは、世代によって大きさに幾分の違いはあったものの、6つの部屋に仕切られたマルチセルラ・ホーンという形状でした。

マルチセルラ・ホーンは、直進性の強いホーンからの再生音を上手く管理し、適度な指向性の広さを与えるために開発されたもので、ALTECの得意技の一つです。この方式を用いた最終型というべき604-8Gは、604における一つの到達点として、プロフェッショナルにも上級のオーディオマニアにも強く支持されました。

一方、70年代の終わり頃に登場した604-8Hは、四角い単一の開口を持つホーンが装着されていました。Mantaray Hornと名付けられたこのホーンは、新世代604の顔として、世代をまたぎ多くの人々の目に留まるようになっていきます。

技術革新が盛んに行われたのはおよそ50年前

1970年代は、半世紀近く前にWestern Electricが開発し尽くしたと思われていたホーン型スピーカーを、改めて新しい技術で解析し、改善していこうという動きが、多くの社で勃興した時期でした。それまでのホーンは、いろいろな工夫で管理されてはいたものの、指向性を均一に広げることが難しく、また内部の反射が大きな原因となって、「ホーン鳴き」と呼ばれる独特のキャラクターを有していたものです。

その弱点を克服しようと各社がいろいろな実験・解析を繰り広げた結果、ALTECはMantaray Hornとなり、JBLはBi-Radial Hornへ結実、愛称はなかったのではないかと思いますが、当時は高級プロ用オーディオメーカーとなっていた老舗Electro-Voiceでも、同様の定指向性ホーンが開発されていたことを記憶しています。

余談になりますが、続々と定指向性ホーンがデビューしていった当時、一部の人たちにそれらへの拒否感が広がったことがあります。彼ら曰く、「俺たちの知っているホーン・スピーカーは、こんな音じゃない」。それはそうでしょう。改善を続けてホーンの持つ美点を存分に引き出しつつ、余分なキャラクターを排除したのが新世代ホーンなのですから。これまでと音が違って当然だったのです。

ドライバー・ユニットの改善も進む

604-8Gから8Hへ進化した時、変わったのはホーンの形状だけではありませんでした。ホーンの後ろへマウントされるドライバー・ユニットは、一般的には逆ドーム型の振動板から出た音を、振動板へギリギリ隣接したフェーズプラグという機構を通ることで流路を絞り(コンプレッションをかけるといいます)、そこからホーンへ音を通すことで、極めて効率の良い音波の放射が可能となります。

その重要なフェーズプラグが、8Hから新世代のパーツへ置き換わっていたのです。同心円状のスリットを音が抜けていくものが多いフェーズプラグですが、8Hのドライバーではドームの頂点を中心とした放射状の直線的なスリットが設けられていました。その形状から「タンジェリン・フェーズプラグ」という愛称で呼ばれるものです。

ホーンとフェーズプラグが両方一度に新開発品へ置き換えられてしまったものですから、604-8Hが登場してしばらくは、ある種の困惑が広がったといいます。しかし、本質的に優れたものは当初の違和感を打ち破り、受け入れられていくものです。この「四角い口を持つ604」も、浸透するのにさほどの時間はかかりませんでした。

もしあなたが8H以降の604、あるいは70年代以降に開発されたホーン・ドライバーを入手されて、どうやっても音がおかしいということなら、ひょっとしたらタンジェリン・フェーズプラグの接着が外れ、中でバタついているかもしれません。そういう事例はそう稀でないと、ある修理職人さんから伺ったことがあります。信頼できる技術者に修理してもらうのがよいでしょう。

社会情勢の煽りを受けて

604-8Hの登場から3年後、1981年に発売された604-8Kは、8Hからまた大きな変更がありました。初代製品からずっと用いられてきたアルニコ・マグネットがフェライトに変わったのです。

アルニコ(Al-Ni-Co)磁石というのは、鉄にアルミニウム、ニッケル、コバルトなどを加えて作る金属磁石で、強い磁力とデータで表すことのできない再生音の端正さがあります。ところが、添加元素の中でコバルトは「紛争鉱物」などと呼ばれる物騒なもので、政情不安定な国で主に産出されるものですから、例えば1960年代には主生産地のコンゴで動乱が起こり、ずいぶん長く価格が高止まりしたことがあります。

その影響をもろにかぶったのがスピーカーでした。それまでごく普通に用いられていたアルニコ磁石のコストが爆発的に上昇し、といっても製品価格に転嫁するのも限界があります。

それで、代用品として開発が進められたのが、酸化鉄に添加物を加えて焼き上げる、窯業製品の一種というべきフェライト磁石です。戦前からある方式ですが、廉価に使えるようになったのは1960年代も後半になってからでした。

フェライト磁石は比較的強い磁力を持つものですが、磁気抵抗が大きいため、アルニコと同じように分厚くしてもさほど磁力が上がりません。薄型で径の大きな形状にする必要があるのですね。

おかげで604-8Kは、ホーンの長さを短くせざるを得ず、大規模な設計変更が必要になったと聞きます。そんな苦難を乗り越えて世に出た604-8Kは、1981年の発売から20世紀を生き抜き、2002年の604-8L登場まで、生産が続きました。

しかし、これはいいことばかりではありません。8Gまでは世界中の放送局や録音スタジオなどでワン・アンド・オンリー的に使用された604ですが、70年代に登場したJBLのモニターをはじめ、競合モデルが次々と登場し、優位を保つのが難しくなっていった結果、生産量は先細りしていきました。

不死鳥のようなユニット

その間にALTEC社自体も親会社が転々と変わり、さまざまな事業を再編した結果、ようやく生み出されたのがALTEC最後の604というべき8Lですが、いろいろ調べてみても、8Kから大きく変わったところはないように見受けられます。

そんな変転を繰り返すうちに、プロフェッショナル・オーディオとしてのALTECブランドは終焉を迎えてしまいます。一部の製品が型番を変えてElectro Voiceブランドで作り続けられたり、それに再びALTECブランドが復活したりはしましたが、それもごく一時期のことでした。

しかしその後、ALTECで604の開発を担当していたエンジニアが独立してGreat Plains Audio(GPA)社を創立、アルニコ最終モデルの604-8Hをベースとしてさらに磨きをかけたMarkII、そしてさらにMarkIIIまで開発・販売していたのですから、本当に604は不死鳥のようなユニットです。

そのGPA社も、現在は残念ながら日本には入っておらず、ホームページも閉鎖されてしまっていますが、撤退したという正式な話も聞きませんから、米本国では生き残っていることを祈るばかりです。

購入は信頼できるお店から

私が聴いたことのある個体は、604-8Gと8H、そしてGPAの8H MarkIIくらいですが、8Gは端正な中に厚みと実体感を色濃く漂わせ、8Hはよりハイスピードに抜ける感じ、という印象でした。GPAのMarkIIを聴いた時は、少し個性的なキャビネットのキャラクターが乗っていましたが、やはりスコーンと音楽が青空へ抜けていくような印象は健在だったものです。

何といっても非常に長い間、よく売れたスピーカーユニットですから、程度の良い中古品を探すのはそれほど難しくないでしょう。しかし、何度も言いますが、信頼できる修理職人やお店との付き合いが、この手のヴィンテージ品を愛用する際には必須です。

それさえクリアできていれば、あまり古すぎない604は、サードパーティの修理資材も充実していますから、長く楽しむことができる製品だと思います。

Photo courtesy of Hard Off Audio Salon Kichijoji

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch:長谷川雅也