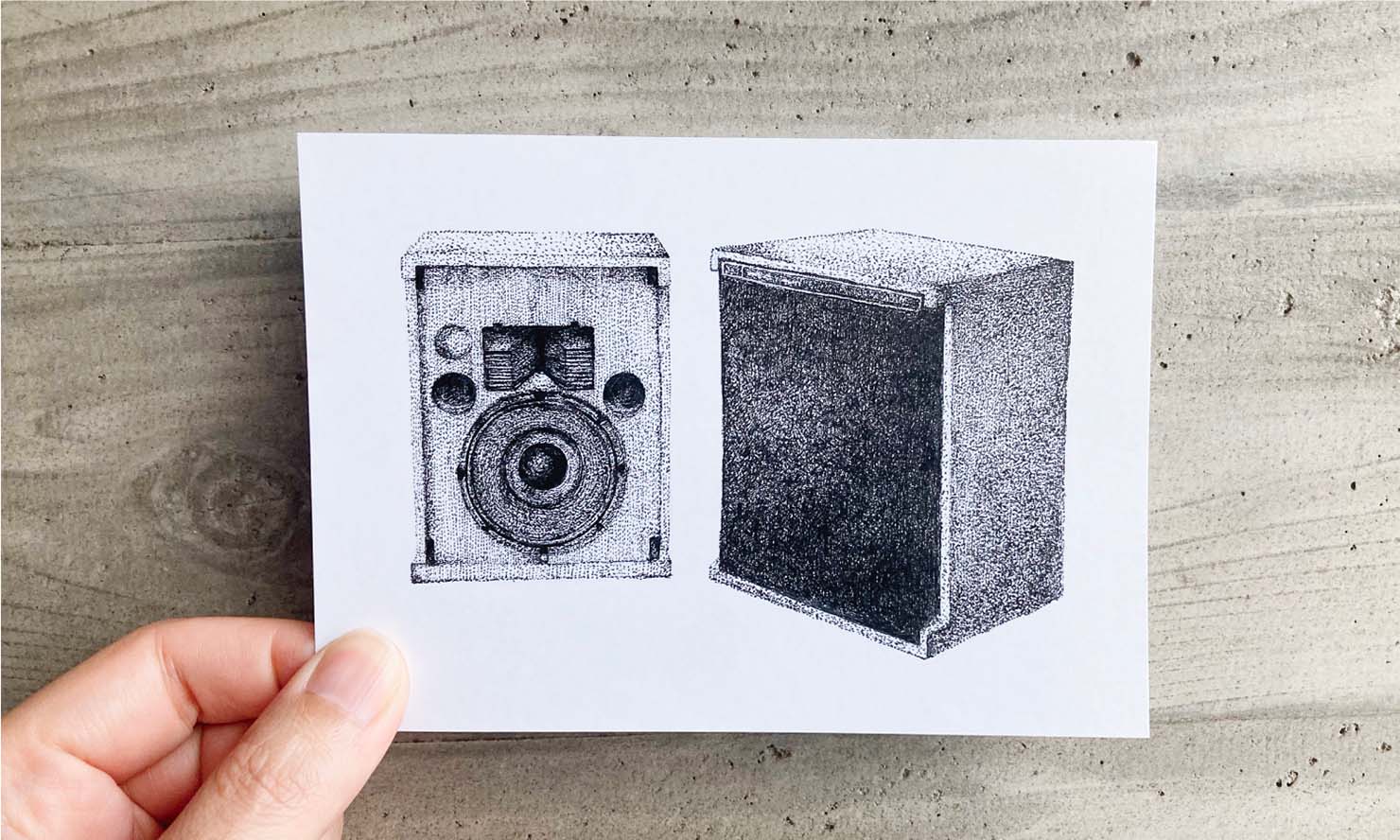

「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。 今回ご紹介するのは、ALTECのホーン型スピーカー〈A7〉です。

その始まりは、満場の映画館で観客へ音を届けるために

Western Electric (以下WE)という会社は、伝説となった300Bをはじめとする、真空管のメーカーという印象をお持ちの人もおいでかと思います。

実のところ、WEの本業はアレクサンダー・グラハム・ベル(Alexander Graham Bell)の会社から発展した世界最大の電話会社AT&T( American Telephone & Telegraph Company)で、電話機をはじめとする機材を開発・生産することでした。 AT&Tの電話器は全数が販売ではなくリースで、修理や交換の手間を極限まで省くために、信頼性の構築へ時間と資金を大胆に導入しました。 おかげで、80年近くも前の電話器を未だに使い続けている人がいるくらいです。

WEは、その技術力と信頼性の高い生産力を生かして、トーキー初期の映画館用音響装置を開発します。 1920年代半ば頃のことです。 当時はもちろんまだ真空管時代で、それどころか、効率の高いビーム管がまだ開発されておらず、信号が増幅できる素子は三極管しかなかった時代です。

アメリカの映画館は巨大な施設が多く、頑張っても数Wしか稼げない当時の真空管アンプで満場の観客へ音を届けるには、スピーカーの方が高能率である必要がありました。

そこで採用されたのが、ホーン型のスピーカーです。 ホーンというのは、振動板の前に曲面で構成されたメガホンのようなものを据え、音を効率良く前へ飛ばす方式です。 どれくらいの効率を見込むかにもよりますが、ホーンなしで鳴らす場合(ダイレクトラジエーションといいます)より、10~20dB能率が上がります。 スピーカーは3dBで能率が2倍ですから、15dBとしても32倍もの能率アップとなるわけですね。

WEは電話機と同様、ホーン型スピーカーにもとてつもない技術と資金を注ぎ込みます。 今からもう100年近くも前の技術開発だというのに、現代の技術者が「ホーン・スピーカーはWEに全部開発されちゃったよ」とボヤくくらい、当時の技術は傑出し、確立されたものとなっていました。

やむを得ない社名の変更の歴史

ところが、アメリカの独占禁止法に当たる集中排除法に抵触するとして、WEは劇場用スピーカーの部門を持ち続けられなくなります。 そこで1937年、切り離されたその部門は他の映画音響会社と合併し、ALTEC SERVICE社として再編されました。 ALTECとは「All Technical」の略です。

ですから、WEとALTECには見た目そっくりでほぼ同じ型番の製品があったりします。 代表的なのはWEの755AとALTECの755Eでしょうね。 「パンケーキ」と綽名のついた平たい形状のフルレンジ・スピーカーユニットで、裏から見ると磁気回路が違いますが、フレームや振動板の形状はそっくりです。 どちらもヴィンテージ・スピーカーユニットとして、高い人気を保つ製品です。

ところが、WEから独立するに当たって、ALTECではオーディオ機器を販売しない、という約束が取り付けられてしまいました。 そこでALTEC SERVICE社は、Lansing Manufacturingという自分の会社を破綻させたばかりのエンジニア、ジェームス・バロー・ランシング(James Bullough Lansing)氏に声をかけ、技術担当副社長に抜擢、社名もALTEC LANSINGと変更し、「ランシング氏の製品」と銘打って、オーディオ機器を販売し始めます。 ランシング氏とはもちろん、後にJBLを創業したあのランシング氏です。

筐体を小さくして、新世代の映画館用スピーカーの開発へ

WEの映画館用スピーカーはとてつもなく巨大なものが多く、一部の映画館にとって負担の大きなものでした。 また、きたるべきマルチチャンネル音声時代への展開もにらみつつ、より小さく、しかし広大な観客席の隅々へ音を飛ばすことのできる、新世代のスピーカーが望まれていました。

そこでALTEC LANSINGは、新世代の映画館用スピーカーとして、A1~A6と名付けられた一連の製品を発表します。 1945年頃のことです。 A1などは雲をつくような巨大なスピーカーでしたが、A5くらいになると、ようやく少しくらいは家庭でも使えるか、と思えるくらいのサイズ感になります。 とはいっても幅80cm弱、高さ1.5m弱、奥行き60cm強といいますから、まぁ普通の日本家屋へ入れるのは躊躇する寸法ですね。

A5は多くの映画館へ導入された大ヒット作となりましたが、その魅力を極力保ちながら、さらにコンパクト化を求めたのがA7です。 1954年の発売といいますから、A5の9年後に登場したこととなりますね。

コンパクト化されたといっても、A5とA7のキャビネットは同じもので、中~高域を担当するドライバーとホーンが小型のものへ変更されたのが、外観上最も大きな違いでした。 価格が低廉になったこともあって、A7は世界の映画館へ納入された大ベストセラーとなります。

世界中の映画館で採用される、となったら放っておかないのがオーディオマニアです。 A5の頃から、リスニングルームへ迎えるマニアは結構存在したそうですが、A7はA5とは比較にならないくらい多く、「家庭用」として使われました。

音は年代と遍歴によって種々様々

一口にA7といいますが、1954年の発売から1990年代までレギュラー生産が続き、その後2000年代に一度復刻もされている製品です。 ユニットも、キャビネットも、クロスオーバー・ネットワークも、その間に共通で使われたパーツは何一つないというくらい変わっており、何をもって「これがA7の音である」というかが難しい、というくらいのレベルです。

私自身は、日本へ入ってきた最初期の個体を亡くなられたオーディオ評論家の篠田寛一(しのだ・ひろかず)さんに、おそらく1980年代頃の個体をオーディオビジュアル評論家の大塚康一(おおつか・やすかず)さんに、それぞれ聴かせてもらったことがあります。 もちろん、接続している機器も置いてある部屋も使いこなしも全然違いましたから、音質傾向はかなり違ったものでしたが、音が太く豪快で抜けが良く、特に声の帯域を活発に聴かせるところに、共通点が見出せたものです。

篠田さんは、オーディオ評論家になられる前はある輸入代理店に所属しており、まさにA7を担当されていました。 「日本一A7を売った男」という異名を取ったそうです。 4畳半1間のアパートへ設置した話、「女房が値段を聞いてきたら『5,000円です』といってくれよ」と念を押された話など、奇想天外な納入先の話をいろいろ聞かせてもらったものでした。

本来は映画館用として開発されたスピーカー故に

そんな篠田さんが、ご自宅にもA7を導入されたのは、お客様へ薦めるスピーカーに、ご自分も心底惚れ込まれていたからでした。 しかし、その篠田さんにして、A7が言うことを聞いてくれるまでは、悪戦苦闘の歴史だったそうです。

「先生がA7を使いこなせたと思われたのは、使い始めてどれくらいたってからですか?」と伺った私に、篠田さんは「そうだな、25年くらいたった頃かな。 つい最近のことだよ」と笑っておられました。 それは広大な映画館で、猛烈な音量を発揮することを目指して開発された製品です。 篠田さんのリスニングルームは30畳は優にありそうな、広くて天井の高いお部屋でしたが、それでも一般家庭でそういうスピーカーを躾けることの難しさ、長い道のりを垣間見せてもらえたものです。

今からA7を入手されるなら、ヴィンテージに強い販売店の店頭で、音を聴かれてから選ばれるのがよいと思います。 まぁ煎じ詰めればどんな製品でもそうなのですが、特にこういう大口径ユニット、ホーン型、高能率のスピーカーは、鳴らし込んで音を馴染ませるのに時間がかかるものです。 それがちゃんと終わっている個体でなければ、篠田さんと同じような、あるいはユニットの老化が進んでいる分だけ、それよりもさらに大きな苦労を背負い込むことになりかねません。

振動系各部のバリ取りを終え、生きいき、朗々と音を飛ばすことができる個体と巡り合われたら、何といっても出力音圧レベル97dBという超高能率スピーカーですから、耐入力がほんの数Wもあれば、大半の音楽を満足のいく音量で鳴らすことができるでしょう。 現代スピーカーで一般的な能率というべき87dBの100Wと同じ動作を、97dBのスピーカーは10Wでやってのけるからです。

おすすめは真空管アンプ

ただし、あくまで個人的な見解であることをお断りしておきますが、A7はソリッドステートのアンプでは、やや薄味というか、実体感や量感、パワーが薄味になってしまう傾向があるように感じています。 A7の開発時期は真空管時代、というより大出力を得るのが難しい真空管アンプで、広大な映画館へくまなく音を届けるために、可能な限りの高能率を発揮する構成を目指したのが、A7というスピーカーなのですから、真空管アンプの方が向いていて何の違和感もないのですけれどね。

横幅が70cmを超え、高さも1.4m近い堂々たる大型スピーカーですから、導入にはかなりの覚悟が求められるでしょうけれど、それだけの値打ちはあると私は信じます。 日本に残存する個体も比較的多く、程度の良いものを選びやすいのも、ヴィンテージ・スピーカーとしては好ましいところです。

特にジャズのホーンセクションや、ジャズに限らずボーカルものを好まれる人は、A7は一度体験しておいてよいスピーカーだと思います。 現代スピーカーにない吹っ飛んでくる音、思わずゾクッとするような生々しさと色っぽさを感じることができるでしょう。

Photo courtesy of 3313アナログ天国

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch:長谷川雅也