「オーディオライターのヴィンテージ名機紹介」ではオーディオの歴史の中で傑作と呼ばれ、今でも愛され続ける機材をオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきます。

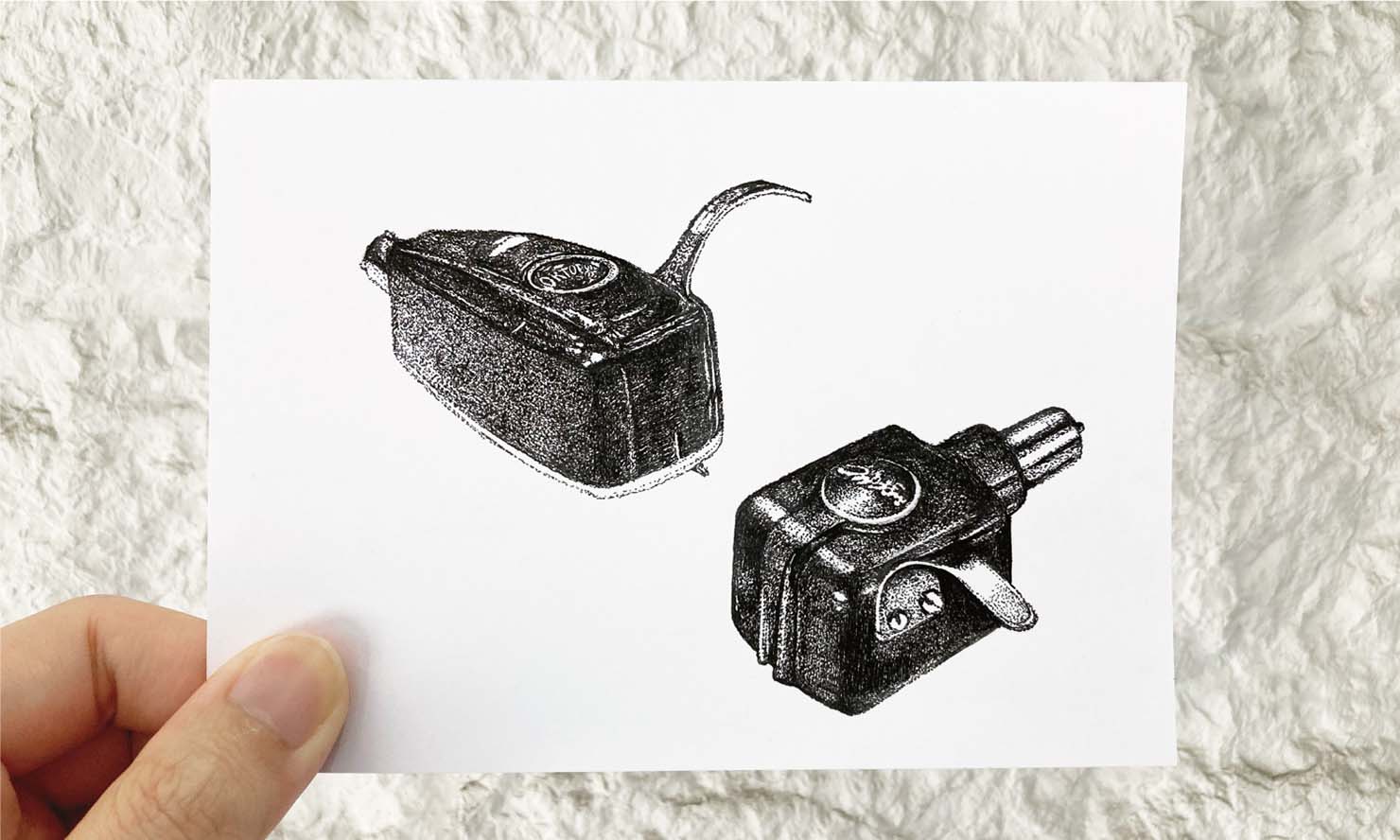

今回ご紹介するのは、Ortofonのカートリッジ〈SPU〉です。

一世紀以上の歴史をもつ

Ortofon(オルトフォン)というと、現在ではカートリッジを中心とするレコード関連機器の老舗というイメージの社ですが、もともとは欧州映画界のトーキー化における草分けとして知られた音響機器メーカーで、2018年に創業100周年を迎えました。

Ortofonは戦後になって、レコードのカッティングマシンを製作したところから、オーディオ業界と関わりができ、カッティングマシンのプレイバック用に高性能のカートリッジやアームを製作、それが現在へつながる第一歩となりました。

「ステレオ・ピック・アップ」

そして1957年、ステレオレコード発売に伴ってカッティングマシンもステレオへ対応し、再生用のステレオカートリッジもこの時期に開発されました。 世界初のステレオカートリッジとして知られるSPUです。 SPUという名は「Stereo Pick Up」の略ですから、いかにも “世界初!” という感じですね。

もともとはカッティングマシンのプレイバックや放送局の再生用に開発された業務用カートリッジで、小ぶりなキャラメル型のAシェルと、「カブトムシのようだ」ともいわれる、大きなGシェルへ収められたバージョンがありました。

そのうち、Gシェルが後世へ大きな影響を与えました。 SMEのトーンアーム3012は、モノラル時代を含めていろいろなカートリッジが取り付けられるように工夫されていましたが、ステレオカートリッジはSPU-Gのコネクター形状が、純正扱いとして採用されているのです。

事実上の基準となったSPU-G、ファンの多いSPU-A

世界的に大きなシェアを取ったSMEがSPU-Gの口金形状を採用したものですから、世界のカートリッジメーカーは、その形状に倣いました。 いわゆるユニバーサルタイプのヘッドシェルや、シェル一体型のカートリッジなどは、ほぼすべてがSPU-Gのコネクターと同配置になっていますし、アームのコネクター先端部分から針先までの52mmというデファクトスタンダード*も、SPU-Gそのままです。

*デファクト・スタンダード:公式の規格や国際標準とは異なり、市場競争によって実質的な標準として認識された製品や規格のこと。

一方のAタイプは、コネクター形状も違いますし、アームの先端から針先まで30mm程度しかなく、もちろんそのままではユニバーサルアームへ取り付けることができません。 かつては専用のアームが発売されていましたが、今はそれこそヴィンテージのアーム以外で見かけることはなくなりました。

それでも、大ぶりなGシェルより小さいAシェルの方が相対的な強度は高く、「これでなければ」と愛好する人は少なくありませんでした。 現在もSPU-Aタイプを楽しみたい人は、ユニバーサル型のアームへ取り付けるためのアダプターが発売されています。 しかし、アダプター単体で6.5gあり、標準的なSPU-Aは30~32g程度ありますから、とりわけ重いカートリッジに対応するアームを選ばなければいけないでしょうね。

一方、SPU-Gも30~34g程度の自重があります。 現代のカートリッジはヘッドシェル込みで20g代前半~半ばくらいの製品が多く、かなり重めといってよいでしょう。

これには、重要な理由があります。 ステレオ初期のスタジオやレコード会社では、未だMCカートリッジに対応するステレオのフォノイコライザーが導入されていないシステムも多く、そこにSPUをつなぐと、音量は稼げないわキンキンと帯域バランスはおかしくなるわ、まぁ実用にはなりません。 そこでOrtofonは、ヘッドシェルの中に「昇圧トランス」を仕込んでしまおうと考えたのです。

電流を減らして電圧を高め、出力を変換する機構

ここで、昇圧トランスとは何かを解説しておきましょう。 MCカートリッジは、MMやVMと比べて出力電圧が概ね1/10くらいしかありません。 そのままMMのみ対応のフォノイコライザーへつなぐと、前述のような状況になるのです。

しかし、MCカートリッジは出力インピーダンス(交流抵抗)の低い製品が圧倒的な多数派で、ということは電流の量は高インピーダンスのMMやVMよりもたくさん流れていることになります。 その特性を利用し、電流を減らして電圧を高め、MMと同等の出力電圧に変換するのが、昇圧トランスの働きです。

一般に、昇圧トランス(ケースを剥がしたトランス単体)というと、小さくても親指の第1関節までくらいの大きさはあるものです。 しかし、それではいくらGシェルがAシェルより大きいといっても、とても内部へステレオ分収めることはできません。

SPUのGシェルへ収められたトランスは、何と片チャンネル当たり小指の爪よりも小さいくらいのものです。 そんな大きさで実用になるのか、と疑問に思われた人もおいででしょう。

ところが、このSPU-GT(末尾のTがトランス内蔵の意)は、一般的なSPUに市販の昇圧トランスを使う場合よりも、ずっと音にガッツがあってパワフルにガンガン鳴りまくるキャラクターの持ち主でした。

なぜ小さいのにパワフルなのか?

これには、SPU-GTならではの事情が関わっています。 MCカートリッジで発電された音楽信号は、普通は微弱なままフォノケーブルを通り、昇圧トランスへたどり着きます。

しかしSPU-GTは、発電されてからほとんど伝送なしに昇圧トランスへ入り、電圧が上がってからフォノケーブルへ送られます。 これにより、ケーブル内での損失が劇的に減少するのですね。

そういう際立った特徴を持つSPU-GTですが、どうしてもトランスを内蔵する分だけ全体の自重が増えてしまいます。 SPUはそもそも業務用カートリッジで、何かトラブルがあった時にも、最小限の調整で新しい個体と取り替えられるように考えられています。 それで、トランス非内蔵のSPUもシェルの内部に自重を調整する金具が仕込まれており、30~34g程度にすべて収まっているのです。

重い針圧

SPUの適正針圧は大体3~4gです。 現在発売されているカートリッジの主流は1.5~2g程度で、1970年代後半から80年代前半にはむしろ1gの針圧でかかる製品が多かったものです。 それに比べるとずいぶん重針圧で、アナログ全盛期の「ローマス/ハイコンプライアンス*」カートリッジに対し、「ハイマス/ローコンプライアンス」製品の代表選手という趣もあります。

*ローマス/ハイコンプライアンス:マス(mass)とは英語で質量を表す言葉。 そしてコンプライアンス(compliance)は、簡単にいうと可動部分の動きやすさを表す値のこと。 1970年代後半から80年代初頭にかけて、この値の大きさ = 動きやすさ = コンプライアンスの高さが競われるようになった。 針先を動きやすくするには、必然的に質量(マス)を小さくする工夫が求められるため、ローマス = 小質量とハイコンプライアンスが対となり、表記されるようになった。 ハイマス/ローコンプライアンスはこの逆で、質量が大きく比較的動きにくいものである。

しかし、SPUが登場した1950年代末頃の4gといえば、当時としては画期的な軽針圧だったのです。 その後80年代前半まで続く、振動系のローマス/ハイコンプライアンス化の歴史線上に、SPUもまた存在していた、といって間違いないでしょう。

「でも、そんなに重い針圧をかけちゃったら、レコードの音溝が傷むんじゃないの?」と心配になる人もおいででしょうけれど、それは杞憂です。 レコードは、それくらいの目方がかかっても音溝が減ったりしません。 むしろ、汚れた盤や針先でかける方がよほど有害ですから、レコードと針先はマメに掃除しましょうね。

また、例えば適正針圧3~5gと表示されたカートリッジを、音溝の負担を減らそうと考えて2gでかけたとします。 そうすると、針先が音溝の振動に煽られてごく僅かに浮き上がっては着地する、という動作を繰り返し、着地する際に強い力がかかって、却って音溝を傷めることが知られています。

今なお愛され続けるSPU

SPUのステレオ発電回路は、四角形のコアへ井桁状にコイルを巻くことで非常に効率の良い発電を可能にするという、画期的な方式が採用されていました。 この発電回路を俗に「オルトフォン・タイプ」と呼び、小規模な社を中心として、瞬く間に世界で多くのメーカーが採用することとなります。

これだけレコード再生の歴史に大きな影響を与えた画期的な製品でも、普通なら後継機が登場したり、よりローマス/ハイコンプライアンスの競合製品が出てきたりすれば、いつしか市場からフェードアウトしていくものです。

しかし、SPUは違いました。 他社製品はもちろん、自社の新製品もどんどん軽量/軽針圧化が進む中で、SPUは「これでなければ!」という多くのお客様へ支えられ、むしろ巻き線の素材や針先形状など、さまざまなバリエーションと時に現れる限定品に彩られつつ、何とまだいくつもの派生モデルが現行生産されています。

その中には、最新の強磁力ネオジウム・マグネットを採用した製品や、金銀合金の「エレクトラム」を巻き線に用いた製品などがある一方、初代からほとんど素材・製法を変えることなく、作り続けられているものもあります。

移ろいの激しい近代工業文明の中で、これだけのロングランを続ける製品は、とても珍しいものではないでしょうか。 一つには、SPUの後に “進化” していったカートリッジ群がともすれば忘れがちだった、音の厚みや実体感、魂のようなものをSPUが濃厚に表現する、これがユーザーを虜にして「次もSPUを!」という購買行動へ向かわせているのではないか。 私はこう考えています。

Photo courtesy of Hard Off Audio Salon Kichijoji

Words:Akira Sumiyama

Eyecatch:長谷川雅也