スピーカーの振動板には、さまざまな色艶や形状のバリエーションがあります。 それは、用途に応じて素材や構造を使い分けているからです。 主にウーファーやフルレンジに用いられる振動板の素材としておよそ100年前から使われてきた紙パルプ。 しかし湿気や経年変化に弱い一面があるため、当時のスピーカー・エンジニアたちは新たな素材を模索していました。 今回は、紙パルプに代わる振動板、高分子振動板の日本での発展についてオーディオライターの炭山アキラさんに解説していただきました。

前回の記事はこちら

プラスチック素材の登場

第二次世界大戦後、石油化学の爆発的な進化によって、さまざまな高分子素材が実用化されたことが、振動板素材開発への大きな手助けになりました。 もっとも、ベクストレン、ポリプロピレン(PP)、ポリオレフィン(PO)など、丈夫だけれどカンカンと鳴きにくい、軟質の高分子素材が続々と振動板、特に低音を受け持つユニットのウーファーへ続々採用されていったのは、1970年代に入ってからのこととなります。

英国のスピーカーメーカーが先鞭をつけた格好の高分子系振動板は、同国内各社の競争によって多くの素材が実用化され、現在もそれを自社のメイン振動板として用いている社が結構残っています。

日本で進む、高分子振動板の開発

一方、日本のオーディオメーカーでは英国に遅れること数年、1980年代に高分子振動板が花開きます。 最も代表的なのは、オンキヨーのデルタオレフィン振動板でしょうね。 英国勢がベクストレンとポリプロピレンが主流だったのに対し、オレフィン系の急先鋒という印象でした。

デルタオレフィン振動板を用いた、いくつかのスピーカーを聴いたことがありますが、英国勢のようなほんのり柔らかな音という印象はなく、がっちり土台の安定した骨太の表現という印象だったものです。

ほぼ同時に樹脂系の振動板をデビューさせたのはパイオニアで、といってもこちらは非常に堅いカーボングラファイト(黒鉛)を樹脂で固めた格好の振動板でした。 それゆえ、「カーボングラファイト振動板」と名付けられていたものです。 こちらは明るく開放的で音離れが良いイメージでした。

強度の高いアルミハニカム

一方ダイヤトーンでは、樹脂系振動板の隆盛に先駆け、1970年代から全く違った振動板へのアプローチが進んでいました。 ハニカム振動板です。 アルミ薄板で構成された、六角形のマス目を持つハニカム構造のコア両面に、シートを貼り付けることで振動板にしたもので、紙や樹脂よりも軽く、際立って強度の高い振動板を構成することができました。

ハニカム・コアへ貼り付けるサーフェス材は、当初は薄い発泡樹脂素材でしたが、ガラス繊維強化プラスチック(GFRP)へ進化し、ハイテク繊維のアラミドを織り合わせたシートの採用で、完成の域へ達します。

アラミドは、日本ではダイヤトーンがハニカムコアの表面材として用いましたが、それ自身が主役となった振動板も、英国のB&WやフランスのJM Lab(現・Focal)で開発されます。 一時期、明るい黄色の振動板が高級スピーカーの顔となった頃がありましたが、それがアラミド振動板です。 海外では、アラミド繊維の商品名で「ケブラー振動板」と呼ばれました。

アルミハニカムは、もう一つの社でも爆発的に流行します。 ソニーです。 四角いアルミハニカムコアの両面へアルミの薄膜を貼り付けたAPM(Accurate Piston Motion)振動板は、登場して間もなく世に出たCDの先進性と響き合い、「未来の音」を連想させるスピーカーでした。

もっとも、APMはそのSF的な見た目に対して、案外穏やかで聴きやすい有機的な音質の持ち主でした。 面白いものです。

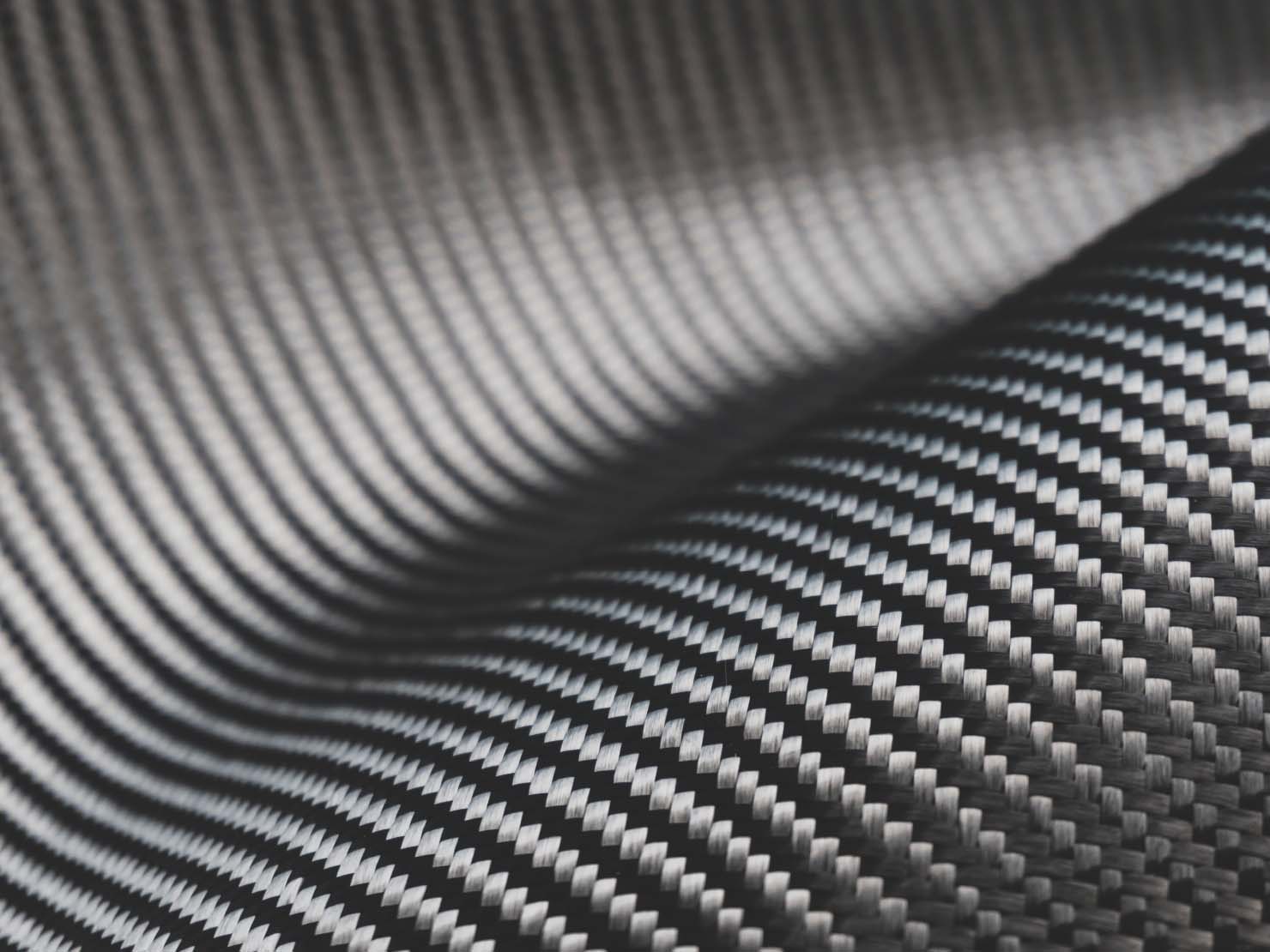

カーボンファイバー振動板の開発

1980年代初頭、ヤマハではカーボン振動板の開発が進んでいました。 カーボンとはいっても、先にパイオニアが実用化したカーボングラファイトではなく、当時の最先端素材といえるカーボンファイバーを用いたものでした。

ヤマハのカーボン振動板は、カーボンファイバーを並べて成型した薄いシートを振動板の形に配し、熱硬化樹脂を薄く塗布して、強い圧力をかけながら、オートクレーブと呼ばれる高温の窯で熱することで、余分な樹脂を排出しつつ成型するというもので、これは現在の最新鋭飛行機やF1レーシングカーのボディとも同じという、極めて高度な作り方です。

ダイヤトーンのアラミドハニカム振動板と、ヤマハのカーボン振動板は、大学教授でオーディオ評論家の故・高島誠さんから特に高く評価されました。 かねてよりパルプ振動板の不安定さに悩まされていた高島さんは、両社の振動板を絶賛され、ご自宅と一体化された6ウェイ7スピーカー・マルチアンプ・スピーカーシステムのサブウーファーをダイヤトーン、すぐ上の帯域を受け持つウーファーをヤマハのユニットへ換装されていました。

開発が続き、進化するカーボン振動板

ヤマハのカーボン振動板が一世を風靡した頃、他社でもカーボン振動板の開発が続いていました。 とはいっても、こちらはカーボンの繊維を織り合わせたシートに硬化剤を塗りつけ、空気を抜いて気泡を排除した構成の振動板です。

この振動板に先鞭をつけたのは、オンキヨーでした。 「クロスカーボン振動板」と名付けられ、こちらは一体何社が採用したのか分からないくらいの大流行となりました。 ヤマハのカーボンよりもコストがかからず、結構な強度が稼げる構成だったからでしょうね。

クロスカーボン・ウーファーを搭載した大型3ウェイ・ブックシェルフが一世を風靡したのは1980年代ですが、縮小する市場の中で各社が熾烈な過当競争を繰り広げた結果、1987年にその競争は破綻し、日本の重厚長大型オーディオは退潮へ向かいます。

翌年から、小型2ウェイ・ブックシェルフ型や、それを縦に伸ばしたような構成のトールボーイが市場を賑わせますが、それらの中でダイヤトーンに採用されたのが液晶ポリマー(LCP)振動板でした。 融点より高温の状態でも、流動しつつ結晶構造を保つという性状を持つ高度なエンジニアリング・プラスチックで、寸法精度と材料の均一性を保ちやすいための採用だったと考えられます。

Words:Akira Sumiyama

![音質にも関係あり。スピーカーと素材のお話、振動板編 #2[日本のハイテク振動板]〜オーディオライターのレコード講座〜](/always-listening/wp/wp-content/uploads/2024/07/material-speaker-02_01_l.jpg)

![音質にも関係あり。スピーカーと素材のお話、振動板編 #1[紙パルプ]<br>〜オーディオライターのレコード講座〜](/always-listening/wp/wp-content/uploads/2024/07/material-speaker-01_01_l.jpg)