音の出ない楽器がある。そんなものは楽器ではないと言うかもしれない。しかし、この“楽器”の作り手はこう答える。「それは、人間に聞こえないだけ」。

人間のためでなく、地球外生命体、つまり宇宙人、エイリアンに聞かせるために作った楽器は、人間の可聴域を超えた音を発する、らしい。

音の体験の中心から「人間」を排除したらどうなる?

音というと、外を走る車の音やパトカーの音、虫の鳴き声、時計の針の音、人の話し声、リズムとビートを繰り広げる音楽、などを思う。だが、これらはあくまでも「人間」が聞こえる音であり、人間が聞こえない音波なども、厳密には音だ。

音の基準を「人間という生き物」にし「人間が聞こえるもの」——ではなくて、「人間以外の生命体」にし「人間が聞こえないもの」にしてみたら…。

「ピアノやドラム、ヴァイオリンは、人間の耳のためにチューニングされたものです。聞き手が人間なのだから、当たり前といえば当たり前でしょう。でも、人間ではない生命体のために音楽を作るなら?」

宇宙に存在するどんな生き物にも演奏して聞かせるなら、どうしたらいいと思いますか——サンフランシスコを拠点とするコンセプチュアルアーティスト、Jonathon Keats氏は「宇宙の生命体にも聞こえる音を発する楽器を作るんです」と続けて自答した。

彼がすでに着手している宇宙人楽器プロジェクト「Intergalactic Omniphonic」。その思惑はなんだろう。相当な宇宙人マニアかと勘ぐったが、その裏にあったのはもっと大きな概念だった。

「Copernican revolution(コペルニクス的転回*)ですよ。コペルニクスはいままで地球が中心にあると思っていた人々に、太陽が中心であると提唱した。そのように私も、人間を中心に置かない捉え方をすることにしました。それを文化的にどう表現しようと考えていたところ、ユニバーサルな表現である“音楽”を用いてみようと思ったんです」。

すごく平たく大雑把にいってしまえば「人間ばかりを中心に置いて物事を考えることはよくない。人間以外の異なる生命をも含めて考えよう。彼らと近づくためには、コミュニケーションを図る必要がある。音楽は世界(宇宙)共通だろう。では、その音楽を人間が聞こえる音を基準にするのではなく、人間以外の生命が聞こえる音まで広げて奏でてみよう」ということだ。

プロジェクトの目的は3つ。「人間以外も含めた、みんなのための音楽を作ること」「存在するすべての生命体の繋がりを強めること」「音楽という手段の性質を研究すること」。

取材する前には、宇宙人と楽しむ楽器と聞いて、話題性を意識した狂言か、はたまた眉唾物のアーティストの狂言かと思っていたが、「世の中の中心を人間ではなく“地球外にいる生命体”へとシフト」する、かなり哲学的な深い思考のもとにおこなわれたプロジェクトだった(ちなみにKeats氏のもう一つの肩書きは、“実験的哲学者”。納得だ)。

*哲学者カントが自己の認識論上の立場を表わすのに用いた言葉。これまで我々の認識は対象に依拠すると考えられていたが、カントはこの考え方を逆転させて、対象の認識は我々の主観の構成によって初めて可能になるとし、この認識論上の立場の転回をコペルニクスによる天動説から地動説への転回にたとえた(出典:ブリタニカ国際大百科事典)。

音が出ない、3つの奇妙な楽器

「音楽に国境はない」とはよく言ったものだが、ついに「音楽に大気圏の境もない」まできたのか。いつか、人間たちが宇宙人たちに出会った時に「言葉」ではなく「音楽」で交流しようと、Keats氏が発明した楽器が3つ。どれも変な形をしている。「人間には聞こえない音も宇宙人には聞こえると仮定した時、人間の可聴域を超えた楽器を作らなければと思いました」

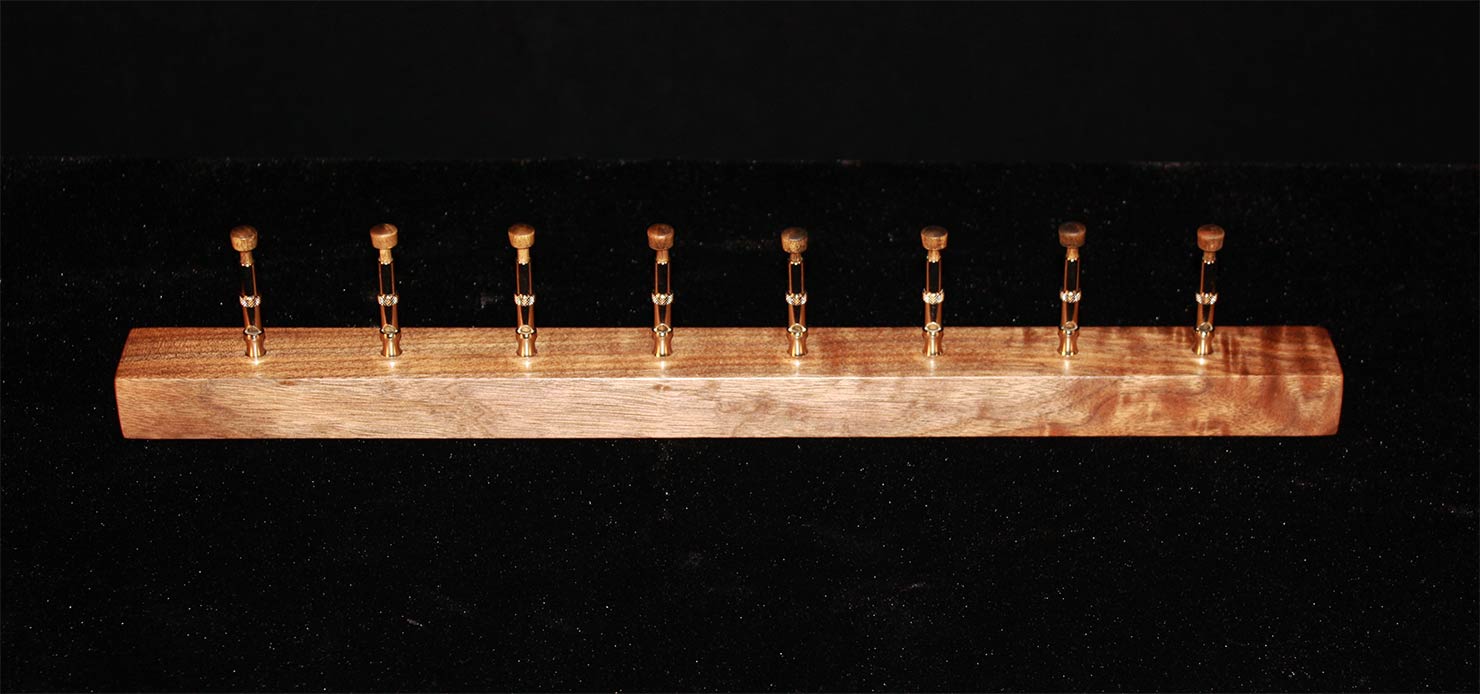

まず作ったのが「超音波オルガン」。木の棒の上に、等間隔に同じ物体が並んでいる。これらは「犬笛」だ。犬笛とは、犬の訓練のために使用されるホイッスルのことで、発することができる音の周波数は16,000Hz〜22,000Hzほど。人間の可聴域である20〜20,000Hz以上の範囲の音を出すことができるの。普段あまり意識していないが、犬が聞き取れる周波数はおよそ65Hz~50,000Hz、猫は30Hz〜65,000Hzと、すでに人間でない生き物は、人間が聞き取れない音が聞こえている。

「これを思いついた時、私は本屋にいました。オルガンの修理に関する古い本を見つけたんです」。オルガンは、複数のパイプを発音源とする管楽器。パイプに風を送り込み、空気を振動させて音を出す。「人間に聞こえない音」を出す楽器をどう作ろうかと思っていた矢先に、このオルガンの仕組みが目にとまった。「人間に聞こえない音を発する犬笛をeBayでたくさん買い込みました。すべて異なる周波数にセットして、笛に空気を送り込むポンプも用意し、犬笛オルガンの完成です」

Photo by Michelle Trozak

次に作った音の出ない楽器は「ガンマ線ベル」。人間たちの目に見える可視光域の外側にある、目に見えない電磁波に着目。周波数が非常に高い電磁波で、放射線の一種である「ガンマ線」を応用した。

「放射線と聞くとキケンなイメージがありますが」、放射性同位体(放射線を出して壊れ、他の原子に変わるもの)は意外と近くにある。たとえば、ウラン。ガラスの着色料として使用されている。またラジウムという元素は、昔の時計の文字盤を発光させる要素として使われていた。これらを用いて、ウランが微量に使われたビー玉と、時計の文字盤をベルの中に入れ、振ると電磁波が放出される楽器にした。

Photo by Michelle Trozak

最も制作が難しかったというのが「重力波チェロ」。重力波とは、アインシュタインによって予言され、近年になって検証が進められている波のことで、“光速で伝わる時空のさざ波”と呼ばれている。理解するのがとても難しいのだが「時空のゆがみの変動が光の速度で広がる現象」を指す。つまり「この波は宇宙には光速でヒュンと飛んでいくため、惑星間のコミュニケーションに応用できる可能性がある」とKeats氏は推測する。チェロ奏者は、重力波チェロについている異なる質量の球を振り、重力の波を作るというのだ。「物理と演奏の動作を考慮しつつ、演奏可能な楽器にどうやって仕立て上げようか、考えあぐねました」

Photo by Jonathon Keats

Keats氏は、人間の音楽は「周波数」と「音量」という二つの要素を上げたり下げたりすることで調整している、と話す。それと同じで地球外生命体と「音楽でコミュニケーションをするためには、周波数と音量を操作する必要があります」

仮説の上で進む“宇宙人と音”の関係性

ここまで来て、明らかなことがある。この宇宙人楽器プロジェクトは、すべて「仮定」のうえで話が進んでいる、ということだ。

まず初めの大きな仮定は「地球外生命体に聴覚がある」ということ。Keats氏は、プロジェクト始動前には、NASAの論文をはじめ、地球外生命体と聴覚、コミュニケーションに関する多くのリサーチをおこなったという。しかし「つまるところ、私たちはなにも知らないのです」

ノースカロライナ大学アッシュビル校の学生とともに演奏した。

Photo by Andrew Dietz

では、地球外生命体に「音」を聞く能力があったと仮定する。しかし「音楽」という概念がなかったら。

「音楽は宇宙共通」という仮定が崩れる。「『音』と『音楽』というのは、まったく別軸の話です。耳があって、人間と同じ音響スペクトルを正確に聞けて、音を音として認識したとしても、『記憶力』がなければ、音楽とは捉えることはできません。音楽を構成するシークエンスやいまの音階と次の音階を関連づけられる記憶力が必要なのです」。地球外生命体とのコミュニケーションに「言語」ではなく「音楽」を使用しようと思った理由は「言語は、高レベルでの特殊性、排他性を必要とするからです」。さはあれ「私たちは何も知らない」ため、音楽以上のコミュニケーション方法があるかもしれない、とも言う。

では、地球外生命体が音楽を「音楽」として認識できる能力があると仮定する。そうなった時に、Keats氏が作ったこれらの楽器でぜひセッションをおこないたいが、もしかして彼らには楽器を掴む「手」がないかもしれない。楽器より小さな「体」かもしれない。

「微生物のサイズ感かもしれないし、レッドウッド (世界有数の大高木)くらいの大きさからもしれない。アメーバのような形状かもしれない」。なので「この楽器は人間が地球外生命体のために演奏することを想定しました。もちろん、今後、地球外生命体の形やサイズによって、楽器をリデザインしていきたいです」

すべては“知らない”から始まり出来ている。「他の惑星の、彼らの生活環境がどんなものか、まったくわからないです。どんなものを食べるのか、バッハを聞いたりするのか、『I Love Lucy』を観ているのか?哲学は、“知らない”でいることを許してくれます。わからない、知らない、という状態を認識するのが大事なのですよ」

実験的哲学者がその「知らない」を起点に作った、演奏しても地球外生命体に聞こえるか「わからない」楽器の“音”は、仮定の上にあるからこそ、宇宙ほど広い無限の音の領域を行ったり来たりできるのだろう。

アナログとは?

「人間はみな、アナログでありデジタルでもあります。いま、そしてこれからもアナログが廃れない理由は、アナログはダイレクトで直(じか)の体験ができるからです」

Jonathon Keats/ジョナソン・キーツ

コンセプチュアルアーティスト

サンフランシスコを拠点とする、コンセプチュアルアーティスト、“実験的哲学者”。植物のための映画上映や、超長時間露光が可能なピンホールカメラでベルリンの一世紀分の都市風景の変化を捉えるプロジェクト、神の遺伝子構造を探求する試みなどをおこなっている。著書に『THOUGHT EXPERIMENTS | The Art of Jonathon Keats』。

Words : HEAPS

Interview photos : Kohei Kawashima